この記事のポイント

AI Readyは、組織がAIを安全かつ継続的に活用できる状態を指し、インフラ・データ・プロセス・人材の4要素がバランスよく整備されていることが条件となる

インフラ面では、GPUクラスタやクラウドAI基盤に加え、エッジAIやAI PCを含めたハイブリッド構成と、ゼロトラスト前提のセキュリティ設計が求められる

データ面では、AIが利用可能な品質とガバナンスを備えた「AI-ready data」の整備が不可欠であり、非構造化データの活用やアクセス制御の徹底が鍵となる

業務適用においては、Microsoft 365などのSaaSに組み込まれたAI機能の活用と統制に加え、PoCから本番展開へと移行するための標準プロセスの確立が必要

自社のAI Ready度を客観的に評価するためのチェックリストを活用し、現状のボトルネックを特定した上で、短期・中期的な改善ロードマップを策定することが推奨される

Microsoft MVP・AIパートナー。LinkX Japan株式会社 代表取締役。東京工業大学大学院にて自然言語処理・金融工学を研究。NHK放送技術研究所でAI・ブロックチェーンの研究開発に従事し、国際学会・ジャーナルでの発表多数。経営情報学会 優秀賞受賞。シンガポールでWeb3企業を創業後、現在は企業向けAI導入・DX推進を支援。

「AI Ready」とは、単にAIツールを導入するだけでなく、組織全体が継続的かつ安全にAIを活用できる準備が整った状態を指す概念です。GPUクラスタやクラウド基盤といったインフラ整備はもちろん、高品質なデータの確保、運用プロセスの確立、そして人材育成といった多角的な要素が不可欠となります。

本記事では、AI Readyを構成するPeople・Process・Technology・Dataの4つの柱に基づき、企業が直面する課題や具体的な改善ステップ、さらに投資対効果を最大化するためのガバナンス設計について、2026年2月時点のトレンドを交えて体系的に解説します。

目次

【AI向けコンピューティング基盤】GPUクラスタ/クラウド/エッジ・AI PC

【ストレージとネットワークの要件】スループット/レイテンシ/拡張性

【セキュリティ・ゼロトラスト・運用】監視/ログ/アクセス制御

AI Readyとは?

AI Ready(AIレディ)とは、組織がAIを「安全に」「継続的に」活用できる準備が整った状態を指す概念です。

ただし「AI Ready」という言葉は、使う主体によって定義レベルで異なります。

- 内閣府(統合イノベーション戦略推進会議):2019年の「人間中心のAI社会原則」で提唱した社会全体の概念

- インフラベンダー:GPUやネットワーク基盤など、AI向けインフラが整った状態

- データ基盤ベンダー:品質・ガバナンスを備えた「AI-ready data」が存在する状態

- コンサル/SI:組織・文化・プロセスを含むトランスフォーメーションの状態

本記事では特定の製品や単一の原則に依存せず、企業が実務的にAIを継続活用できる状態を「AI Ready」と作業定義します。

そのうえで、Google CloudのAI Adoption Frameworkをはじめ複数のベンダー資料でも採用されている「People/Process/Technology/Data」の4軸で整理します。

4つの構成要素

People/Process/Technology/Dataは、組織のAI活用能力を「人材」「業務プロセス」「技術基盤」「データ」の4つの観点から評価するフレームワークです。

-

People(人材・スキル)

データリテラシーやAIリテラシーを持つ人材が一定数いる。経営層〜現場まで、AIの限界やリスクを含めて基本的な理解が共有されている。

-

Process(プロセス・ガバナンス)

AI案件の企画・検証・本番化のプロセス(フロー)が定義されている。モデルの評価、モニタリング、改善、廃止といったライフサイクル管理のルールがある。

-

Technology(インフラ・ツール)

AIワークロードを支えるインフラ(GPUクラスタ/クラウド/AI PC等)が整っている。MLOps/LLMOps基盤、ログ・監査、API連携など、運用を支える技術的な仕組みがある。

-

Data(データ)

AIが利用できるレベルに整備された「AI-ready data」が存在する。データ品質・ガバナンス・カタログ・系譜(リネージ)が一定水準を満たしている。

4つのどれか1つが優れていても「AI Ready」とは言いづらく、バランスが重要です。まずは自社のボトルネックがどの軸にあるかを見極めることが、最初の一歩になります。

AI Readyインフラの要素

AI Readyな状態を考えるとき、まずイメージしやすいのが「AI向けインフラ」です。

ここでは、GPUクラスタからエッジ・AI PCまでを含むコンピューティング基盤、ストレージ・ネットワーク要件、そしてセキュリティ・運用のポイントを確認します。

【AI向けコンピューティング基盤】GPUクラスタ/クラウド/エッジ・AI PC

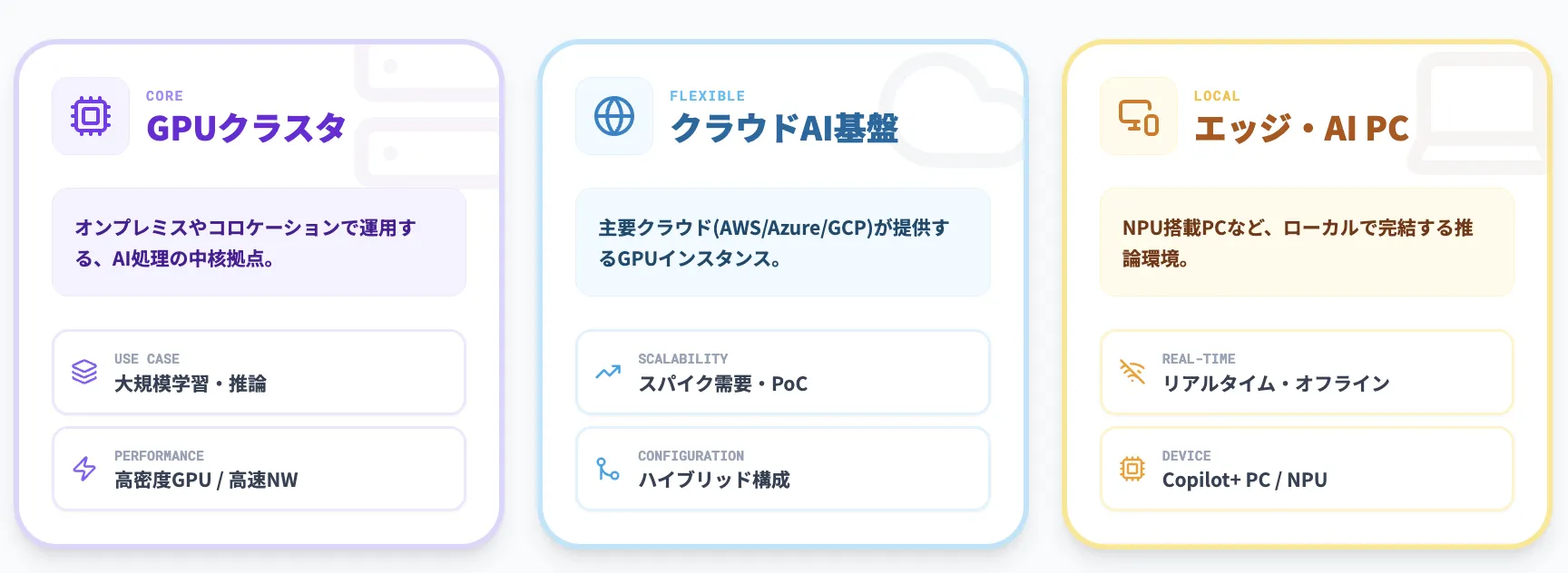

AI向けインフラでは、従来のCPU中心のサーバーだけでなく、次のようなコンピューティング形態が組み合わされます。

GPUクラスタ(オンプレミス/コロケーション)

大規模LLMやマルチモーダルモデルの学習・ファインチューニング・推論を支える中核。

高密度GPU、NVMeストレージ、GPU間高速ネットワーク(InfiniBand等)を含む高速ネットワークを用いるケースが多く、これらを踏まえて設計されます。

クラウドAI基盤

主要クラウド(AWS/Azure/GCP等)が提供するGPUインスタンスや専用AIクラスタサービス。

スパイク的な需要やPoC用途に向いており、オンプレミスと組み合わせたハイブリッド構成も一般的です。

エッジ・AI PC (NPU搭載PC等)

現場でのリアルタイム推論や、オフライン環境でのAI活用には、ローカルでの推論能力が重要です。

NPU(Neural Processing Unit)やGPUを搭載した「AI PC」「Copilot+ PC」のようなクライアントも、AI Readyなエンドユーザー環境の一部に含まれてきています。

どこまでをオンプレミスで持ち、どこからをクラウドに任せるかは、セキュリティ・コスト・レイテンシ要件によって変わります。

AI Readyを目指す際には、「どのワークロードをどこで動かすか」を整理したうえで、必要なコンピューティングを選定することが重要です。

【ストレージとネットワークの要件】スループット/レイテンシ/拡張性

AIワークロードは、計算だけでなくデータの出入りにも大きな負荷をかけます。

特に大規模モデルやRAG基盤では、ストレージとネットワークの設計がボトルネックになりやすくなります。

代表的な観点は次の通りです。

スループット

- 学習データや特徴量を高速に読み書きするために、NVMeストレージや分散ストレージの帯域を確保する。

- バックアップやレプリケーションも含めた「全体としてのスループット」を見ます。

レイテンシ

- 対話型AIやリアルタイム推論では、ネットワークレイテンシがユーザー体験に直結します。

- データセンター内ネットワーク(East-Westトラフィック)だけでなく、エッジやWAN経由のアクセスも考慮が必要です。

拡張性

- モデル・データ量の増加にあわせて、段階的にGPU・ストレージ・ネットワークを増設できる構成かどうか。

- ラックあたりの電力・冷却・スペース制約を含めたキャパシティプランニングが求められます。

「AI Readyなインフラ」とは、単にGPUがあるだけではなく、ストレージ・ネットワーク・電源・冷却まで含めて、AI向けの高密度・高負荷を長期的に支えられる設計になっている状態だと考えられます。

【セキュリティ・ゼロトラスト・運用】監視/ログ/アクセス制御

AIのインフラは、長期的には「基幹インフラ」に近い位置づけになります。

そのため、セキュリティ・ゼロトラスト・監視・ログの観点からもAI Readyかどうかを確認する必要があります。

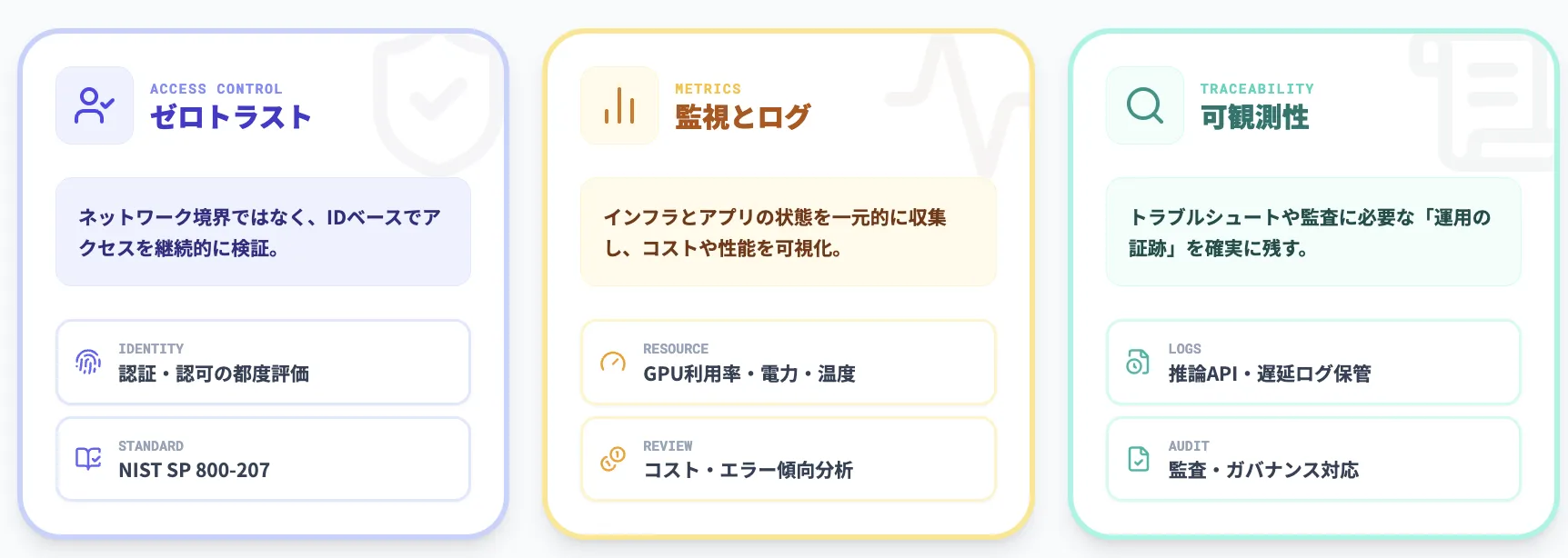

ゼロトラスト前提のアクセス制御

- ユーザー・サービス・エージェントごとに認証/認可を行い、状況に応じて都度/継続的に評価する。

- ネットワーク境界ではなく、IDベースでアクセス範囲を制御する。

- 例えばNISTのZero Trust Architecture(NIST SP 800-207)では、ZTAへの移行に向けた考え方や手順が整理されています。

監視とログ

- インフラのメトリクス(CPU/GPU利用率、温度、電力、I/O)とアプリケーションログ(APIコール、エラー)を一元的に収集・可視化する。

- AIワークロードごとのコスト・性能・エラー傾向を定期的にレビューする。

可観測性(運用上の証跡)

- トラブルシュートや性能評価に必要な範囲で、推論APIの呼び出し状況やエラー、遅延といった運用ログを適切に保管する。

- 監査・審査・例外対応などのガバナンス設計は、第5章で整理します。

近年は、「主権AI(sovereign AI)」や「AI-readyな主権環境」といったキーワードも登場しており、データ主権/AI主権の文脈では、インフラレベルでデータ所在地や暗号鍵管理、アイデンティティ管理(および運用統制)を管轄内に置くことを重視する見方もあります。

こうした流れも踏まえ、自社のセキュリティ要件に応じたAIインフラの設計が必要になります。

AI Readyデータ基盤の条件

多くの失敗事例で共通するのは、「インフラは整ったが、データがAI向けに整備されていなかった」というパターンです。

ここでは、「AI-ready data」の要件と、それを支えるデータ基盤のアーキテクチャを整理します。

【前提】品質/メタデータ/カタログ/系譜

冒頭で触れた「AI-ready data」の要件を、ここでより具体的に整理します。

ベンダーやデータガバナンス関連の資料では、「AI-ready data」を次のような要件で説明するケースが多くなっています。

- 高品質で、欠損・重複・矛盾が許容範囲に抑えられている。

- 利用目的に合った粒度で整形されている。

- メタデータ(意味情報)やデータカタログで、誰が見ても理解できる状態になっている。

- データの系譜(リネージ)が追跡可能で、「どこから来て、どの処理を経てここにあるか」が分かる。

- アクセス権限やマスキングポリシーなど、ガバナンス上のルールが適用されている。

つまり、単に「データがたくさんある」状態ではなく、「AIから安心して使えるように整えられたデータ」であることが重要です。

この前提が満たされていないと、生成AIや機械学習の精度だけでなく、説明責任やコンプライアンスの面でもリスクが高くなります。

【サイロ解消と統合アーキテクチャ】DWH/レイクハウスなど

AI Readyなデータ基盤では、部門ごとのデータサイロを越えて、全社的な視点でデータを統合するアーキテクチャが求められます。

代表的なパターンとして、次のような構成が挙げられます。

DWH(データウェアハウス)中心

- 業務アプリケーションのトランザクションデータを、スキーマ設計済みのDWHに集約。

- BIやレポーティングには強い一方、非構造データとの連携は工夫が必要。

データレイク+DWHの組み合わせ

- データレイクに生データを集約し、分析用途に応じてDWH側にマートを展開。

- ETL/ELTパイプラインの設計と運用が重要に。

データレイクハウス

- データレイクとDWHの特性を組み合わせたプラットフォームで、構造・半構造・非構造データを一元管理するアーキテクチャ。

- データ基盤の設計論では、RAGやベクトル検索、特徴量ストアなど、AIワークロードと相性が良い構成として注目を集める。

いずれの構成でも、「AIで使える形にする変換処理(パイプライン)」と「ガバナンスとカタログ」をどのレイヤーで実現するかが重要になります。

「AI Ready」を掲げる前に、現状のデータ基盤がどのアーキテクチャに近いのか、どの段階まで進んでいるのかを棚卸しすることが有効です。

【生成AI・RAGを見据えたデータ設計】非構造データ/アクセス制御

生成AIやRAG(Retrieval-Augmented Generation)を前提とすると、従来のBIと比べてデータ設計のポイントが変わってきます。特に重要なのは次の点です。

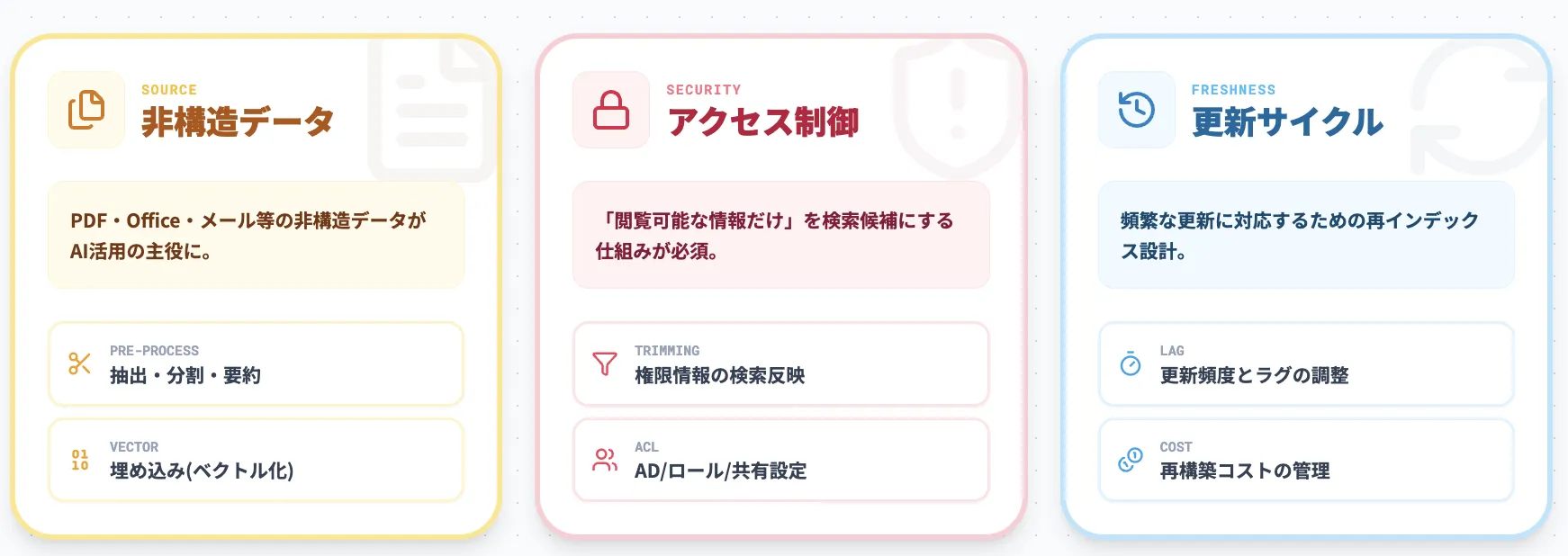

非構造データの扱い

PDF・Office文書・メール・ナレッジ記事など、非構造データがAI活用の中心になりやすいです。

テキスト抽出・セクション分割・要約・埋め込み(ベクトル化)といった前処理パイプラインが必須になります。

アクセス制御とフィルタリング

- RAG検索では「ユーザーが閲覧可能な情報だけを候補にする」仕組みが求められます。

- ADグループやロールベースのアクセス制御、ドキュメント単位の権限などを、検索・AI側に反映する設計が必要です。

- 権限情報の同期遅延や、共有リンクの扱い(外部共有/期限切れ)を誤ると、検索結果に「見えるべきでない文書」が混ざる原因になります。

- 例えばAzure AI Searchでは、document-level access controlやsecurity trimming(security filter pattern)の考え方が整理されています。

データ更新と再インデックス

- ナレッジやマニュアルは頻繁に更新されるため、インデックス更新(再取り込み)の仕組みを設計段階から組み込む必要があります。

- 更新頻度・インデックスのラグ・再構築コストのバランスを取ることがポイントです。

AI Readyなデータ基盤とは、「構造化データ/非構造データ/権限情報」を一体で扱い、AIにとって扱いやすい形で提供できる状態だと言えます。

AI活用の提供形態と業務適用

AI Readyは、インフラやデータ基盤だけでは完結しません。

実際にエンドユーザーが使うワークスペースやSaaSのAI機能まで視野に入れ、「どの業務に、どの形でAIを届けるか」を設計する必要があります。

エンドユーザーAIの位置づけ

ここ数年で、Microsoft 365やGoogle WorkspaceなどのSaaSでも生成AI機能が広く提供され、プランやライセンスに応じて利用範囲が変わるようになりました。

これらはいわゆる「エンドユーザーAI」として、次のような役割を担います。

- メールの下書き作成、返信案の提案。

- ドキュメントの要約や構成案の生成。

- スプレッドシートの分析コメントやグラフ提案。

- 会議の要約、アクションアイテム抽出。

これに加えて、NPU搭載のAI PCでは、ローカルで音声認識・要約・翻訳などを行う機能も登場しており、クラウド側のAIと組み合わせることで、ユーザー体験を高める構成も増えています。

AI Readyな状態を目指す企業では、**ワークスペースレイヤーでも「どのAI機能を、どの部門で標準的に使うか」**を整理し、ガイドラインやテンプレートを整備することが重要になります。

SaaSのAI機能活用と統制

提供形態によって、学習への利用有無、ログの保持範囲、DLP適用範囲、障害時の切り分けなどの責任分界点が変わります。

AI Readyの評価では「どの形で提供するか」を先に固定すると、統制設計が進めやすくなります。

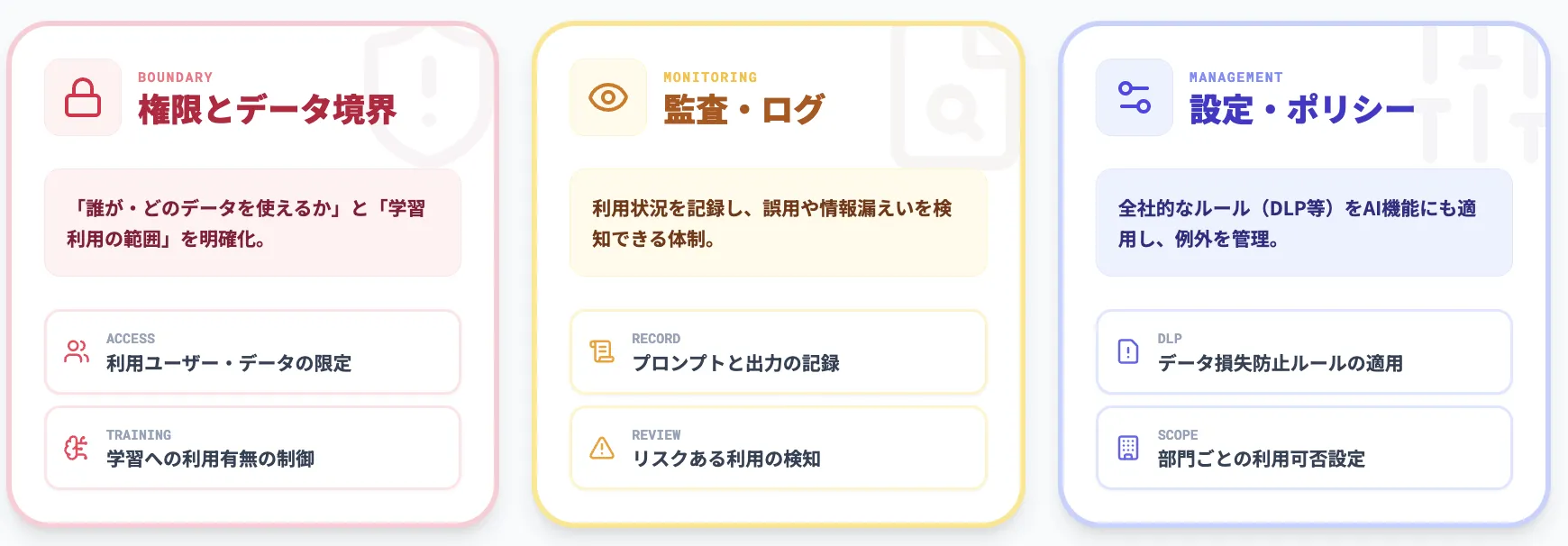

SaaS製品に組み込まれたAI機能は手軽に使える一方で、次のような統制ポイントがあります。

-

権限とデータ境界

- どのユーザー・グループが、どのデータに対してAI機能を使えるのか。

- 外部共有ファイルや機密情報が、AIの学習・ログにどこまで利用されるのか。

-

監査・ログ

- どのユーザーが、どのコンテンツをAIに投げ、どんな出力を得たかをどこまで記録するか。

- 誤用や情報漏えいが疑われるケースを検知・レビューできる体制を整える。

-

設定とポリシー管理

- テナント設定やDLP(Data Loss Prevention)ルール、コンプライアンスポリシーをAI機能にも適用する。

- 部門ごとに利用可否を切り分ける場合は、そのルールと例外処理を明文化しておく。

AI ReadyなSaaS活用とは、「ユーザーが自然にAIを使える状態」と「組織として制御と説明責任を果たせる状態」の両方が成立していることを意味します。

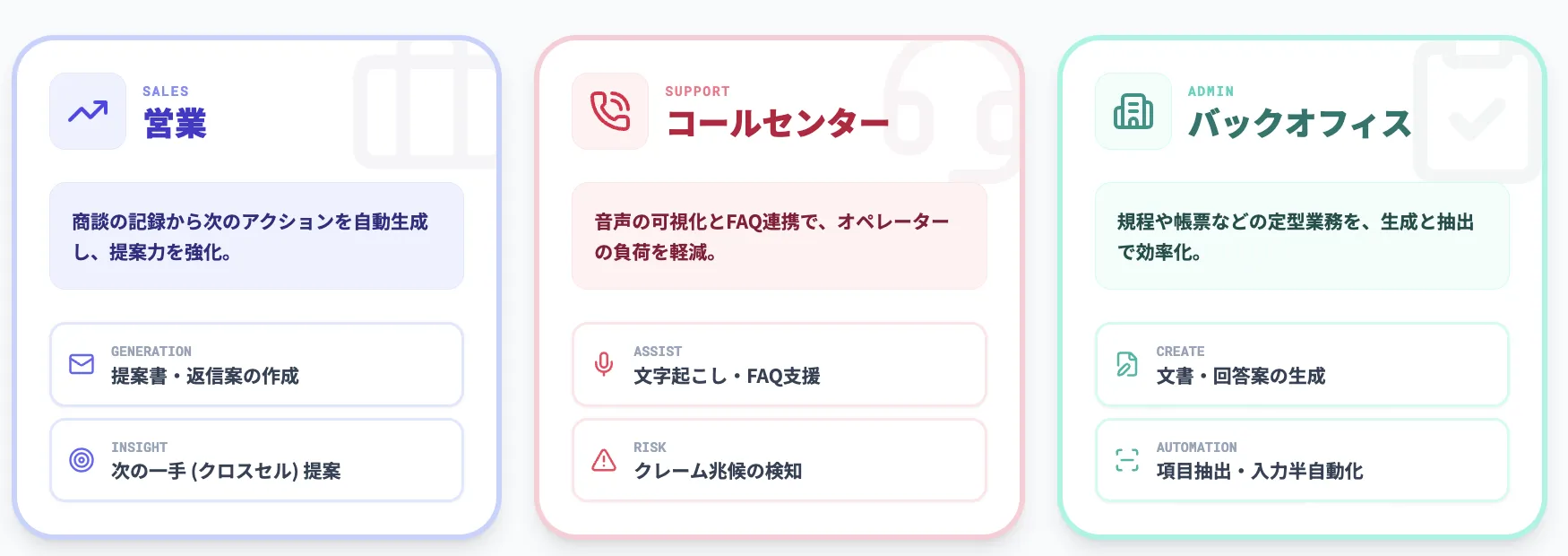

現場業務でのユースケース

業務への適用例は業種によって多様ですが、共通しやすいパターンとしては次のようなものがあります。

-

営業

- 商談メモやメール履歴から、提案書の叩き台やフォローアップメール案を生成する。

- CRMデータと会話ログを組み合わせて、次の一手(クロスセル/アップセル候補)を提案する。

-

コールセンター

- 音声通話の文字起こしと要約、FAQとの突き合わせによるオペレーター支援。

- 応対履歴からクレームの兆候を検知し、エスカレーションの判断を支援する。

-

バックオフィス

- 規程・マニュアル・過去の申請書をもとに、文書テンプレートや回答案を生成する。

- 契約書・請求書・稟議書などから主要項目を抽出し、システムへの入力を半自動化する。

AI Readyを議論する際には、こうした具体的なユースケースと、「それを支えるインフラ・データ・組織」のつながりをセットで整理しておくと、投資の優先順位が決めやすくなります。

AI Ready組織・運用プロセス

AI Readyを「技術的に可能な状態」とだけ捉えると、PoCが乱立して終わるケースが多くなります。

ここでは、組織体制・運用プロセス・投資判断の観点から、AI Readyな状態を考えます。

体制・スキル・ガバナンス:CoE/プロダクトチームなど

AI Readyな組織では、次のような体制・スキル・ガバナンスが整備されていることが理想です。

-

AI CoE(Center of Excellence)の設置

- 全社横断のAI戦略・標準・ベストプラクティスを策定する役割。

- インフラ・データ・セキュリティ・人事など、関係部門を巻き込んだ調整窓口になる。

-

プロダクトチーム型の推進

- 部門別のユースケースを「プロダクト」として扱い、PO(プロダクトオーナー)・エンジニア・データ人材でチームを作る。

- 一度作って終わりではなく、「使われ方の観測 → 改善」のサイクルを回す。

-

AIリテラシーとガイドライン

- 一般社員向けのAIリテラシー研修、プロンプトの書き方・データの扱い方のガイドラインを整備する。

- 組織として「やってはいけないこと」「グレーゾーンの扱い」を明文化する。

-

AIガバナンスの設計(審査・例外・監査)

- モデルやプロンプトの振る舞いを点検・説明できるよう、入力・出力・コンテキスト等のログ方針と保管ルールを定める。

- 利用審査、例外対応、インシデント対応、第三者(SaaS/ベンダー)リスクの扱いを明文化する。

PeopleとProcessの土台がなければ、いくらAIインフラとデータ基盤を整備しても、実際の業務への浸透は限定的になります。

PoCから本番展開までのステップ

AI案件が「PoC止まり」になりがちな背景には、プロセス設計の不足があります。

AI Readyな運用プロセスでは、次のようなステップが明確になっています。

-

課題の定義と優先度付け

- ビジネスKPIと結びついた課題を定義し、AIが有効かどうかを評価する。

- ビジネスKPIと結びついた課題を定義し、AIが有効かどうかを評価する。

-

PoC・パイロット

- 限られたデータ・ユーザーで検証し、効果の有無とリスクを確認する。

- 限られたデータ・ユーザーで検証し、効果の有無とリスクを確認する。

-

本番化とスケール

- セキュリティ・運用・サポート体制を整え、対象部門やユーザーを広げていく。

- セキュリティ・運用・サポート体制を整え、対象部門やユーザーを広げていく。

-

モニタリングと継続的改善

- モデル性能、業務指標、ユーザー満足度をモニタリングし、定期的に改善・見直しを行う。

また、着手前に目的KPI/利用データ区分(機密・個人情報)/期待コスト/運用責任者を最低限そろえる「入口ゲート」を置くと、PoC止まりの発生を抑えやすくなります。

一方で、アンチパターンとしては次のようなものがあります。

- 技術検証だけで終わり、業務プロセスや担当者の変化を設計していない。

- PoCで使ったデータと実データが大きく異なり、本番で性能が出ない。

- 担当者異動やベンダー任せで「責任の所在」が曖昧になっている。

AI Readyな状態とは、PoCから本番までの道筋が「例外的なプロジェクト」ではなく、「標準プロセス」として組織に組み込まれている状態だと捉えることができます。

投資判断とROI:TCO+リスク低減+定着の評価

AI投資の評価では、「目に見える削減効果」だけに注目すると、中長期的には歪みが生じます。

AI Readyの観点では、次のような複数軸で投資効果を捉えることが重要です。

-

TCO(総保有コスト)

- インフラ費用(クラウド/オンプレ)、ライセンス、運用要員、教育コストなどを一体で評価する。

- インフラ費用(クラウド/オンプレ)、ライセンス、運用要員、教育コストなどを一体で評価する。

-

業務効率化・売上貢献

- 工数削減だけでなく、「案件獲得率」「顧客満足度」「解約率」などのビジネス指標への寄与も見る。

- 工数削減だけでなく、「案件獲得率」「顧客満足度」「解約率」などのビジネス指標への寄与も見る。

-

リスク低減・コンプライアンス

- 手作業によるミス削減、記録の標準化、説明責任の確保など、リスク面の改善効果を定量・定性の両方で評価する。

- 手作業によるミス削減、記録の標準化、説明責任の確保など、リスク面の改善効果を定量・定性の両方で評価する。

-

定着度(アダプション)

- 何割のユーザーが、どの頻度でAIを使っているか。

- 「AIを使わないと不便」と感じる状態になっているか。

AI Readyを目指す企業では、これらの観点を組み合わせた「ポートフォリオマネジメント」により、どのユースケースにどの程度投資するかを決めていくアプローチが取られることが増えています。

自社のAI Ready度を評価するチェックリスト

最後に、自社のAI Ready度を簡易的に評価するための観点を整理します。

ここでのチェックは「完璧さ」を求めるものではなく、「どこから手を付けるべきか」を見つけるためのものと捉えてください。

領域別チェック項目:採点・証跡・責任者

まずは、インフラ・データ・業務プロセス・人材・ガバナンスといった領域ごとに、現状を自己評価してみます。

以下は、そのための一例です。

自社ワークショップなどでは、1〜5点で採点し、「証跡(具体例)」と「責任者」を書き込めるようにすると議論がしやすくなります。

AI Ready度チェック表(サンプル)

AI Readyの議論を進める前に、以下のような表を用意し、関係者で評価・議論するイメージです。

| 領域 | 代表的なチェック項目 | 自己評価(1〜5) | 証跡・具体例 | 主担当(責任者) |

|---|---|---|---|---|

| インフラ | GPUクラスタ/クラウド/AI PCなど、主要ワークロードを支える基盤の選択方針が定まっているか。 | 方針資料、アーキテクチャ図など | 情シス/インフラ担当 | |

| データ | AI-ready dataの定義と、品質・メタデータ・カタログ・リネージの整備状況はどうか。 | データ辞書、カタログ画面、運用フローなど | データ担当/IT部門 | |

| 業務プロセス | AIを組み込んだ業務プロセス設計や、PoC→本番展開の標準プロセスがあるか。 | 標準フロー、テンプレート、事例 | 各業務部門/DX推進 | |

| 人材・組織 | AI CoEやプロダクトチームなど、継続的にAIを運用・改善する体制があるか。 | 組織図、ロール定義、教育プラン | 経営企画/人事 | |

| ガバナンス | AI利用ガイドライン、データ利用規程、監査・ログの仕組みが整備されているか。 | 規程類、ポリシー、監査ログのサンプル | 情報セキュリティ/法務 |

テーブルに書き込んだ「証跡」と「責任者」は、そのままロードマップ策定や、関係者とのコミュニケーションの材料になります。

低スコア領域が見えたら、次の一手をあらかじめ用意しておくと、評価が行動に直結しやすくなります。例えば:

- インフラ:ワークロード分類→配置方針(オンプレ/クラウド/端末)の決定。

- データ:AI-ready dataの定義→優先ドメインからカタログ整備を開始。

- 業務プロセス:PoC→本番の標準フローと入口ゲートの整備。

- 人材・組織:CoEの役割定義→プロダクトチームの型を1つ確立。

- ガバナンス:利用規程ドラフト→例外運用→監査ログ方針の確定。

まず着手すべき改善ステップ:短期/中期

チェックの結果、「すべてが低い」ように見えても、すべてを一度に解決する必要はありません。

現実的には、次のようなステップで進めるケースが多くなります。

-

短期(〜6か月程度)

- 既存のAI活用・PoC案件を棚卸しし、重複や「PoC止まり」の案件を整理する。

- AI利用ガイドラインのドラフトを作成し、社内向けに基本的なルールを提示する。

- 代表的なユースケース(例:営業資料作成、問い合わせ回答など)を選び、ワークスペースAIでの活用方法を標準化する。

-

中期(〜2年程度)

- データカタログ・メタデータ管理・リネージ管理の仕組みを導入し、「AI-ready data」を増やしていく。

- RAGやナレッジ検索など、コアとなるAIプラットフォーム基盤を段階的に整備する。

- AI CoEやプロダクトチームを正式な組織として位置づけ、予算と権限を付与する。

こうしたステップを踏むことで、「AIを使ってみる段階」から「AIを前提に業務を設計する段階」へと移行しやすくなります。

まとめ

本記事では、「AI Ready(AIレディ)」というキーワードを、People/Process/Technology/Dataの4つの視点から整理しました。

ポイントをあらためてまとめると、次のようになります。

- AI Readyは、単にAIを導入している状態ではなく、「継続的に安全・効果的にAIを運用できる土台」ができている状態を指す。

- インフラ面では、GPUクラスタやクラウドAIだけでなく、ストレージ・ネットワーク・電源・冷却・セキュリティ・監視まで含めた「AI向けデータセンター/エッジ環境」が重要になる。

- データ面では、「AI-ready data」の定義に沿って、品質・メタデータ・カタログ・リネージ・アクセス制御を整え、構造化・非構造データを一体で扱えるデータ基盤を構築する必要がある。

- 業務面では、ワークスペースやSaaSに組み込まれたAI機能を前提に、営業・コンタクトセンター・バックオフィスなどの現場業務で、ユースケースと統制のバランスを取ることが求められる。

- 組織面では、AI CoEやプロダクトチーム、PoC→本番展開の標準プロセス、AIリテラシー教育、ガバナンス・ポリシー整備などが、長期的なAI活用の鍵となる。

- 自社のAI Ready度を把握するには、インフラ・データ・業務プロセス・人材・ガバナンスの各領域について、「自己評価・証跡・責任者」を整理し、短期・中期の改善ステップを明確にすることが有効である。

AI Readyかどうかは、単一のプロジェクトや製品で決まるものではなく、インフラ・データ・業務・組織が時間をかけて整っていくプロセスそのものです。

自社の現状を冷静に棚卸しし、「まずどの領域から現実的に改善できるか」という視点でロードマップを描くことが、結果的にAIの価値を最大化する近道になります。