この記事のポイント

完全ローカル保存型でセキュリティ性が高く、オフラインでも利用可能

Markdownベースで扱いやすく、ノート同士を双方向リンクでつなげられる

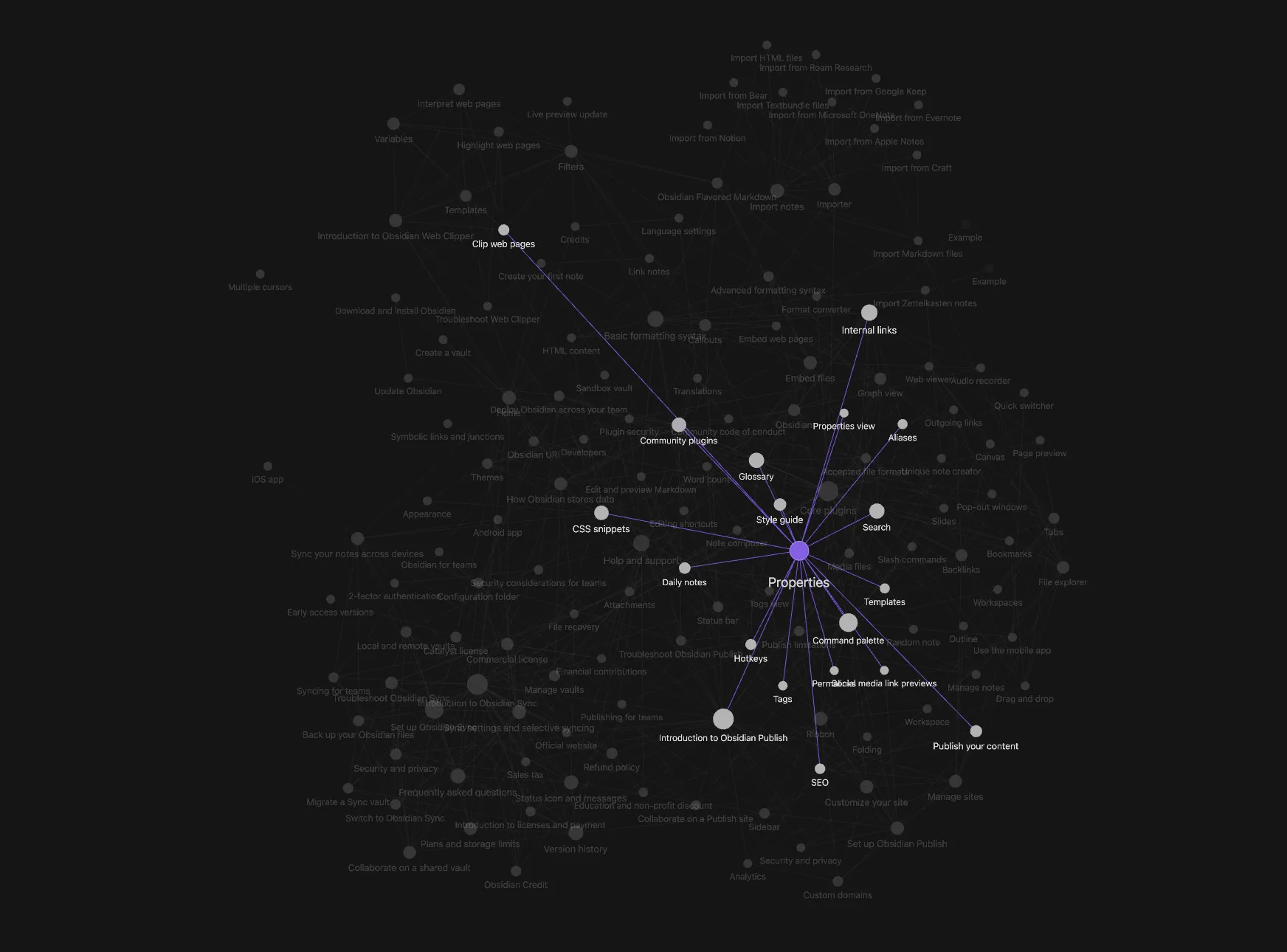

グラフビューやタグでノート間の関係性を視覚的に整理できる

豊富なプラグインにより、AI連携や自動化などの拡張が自由自在

Cursorとの連携により、AIによるノート操作・文章生成も可能に

Microsoft MVP・AIパートナー。LinkX Japan株式会社 代表取締役。東京工業大学大学院にて自然言語処理・金融工学を研究。NHK放送技術研究所でAI・ブロックチェーンの研究開発に従事し、国際学会・ジャーナルでの発表多数。経営情報学会 優秀賞受賞。シンガポールでWeb3企業を創業後、現在は企業向けAI導入・DX推進を支援。

知識を整理したい、学習の記録を一元管理したい──そんなニーズに応えるのが「Obsidian」です。

Obsidianは、Markdown記法に対応し、双方向リンクやグラフビューなど高度な機能を持つ、次世代のノートアプリです。

EvernoteやNotionに代わる選択肢として注目を集めており、「第二の脳」を構築するための最適なツールとして愛用者が増えています。

本記事では、Obsidianの基本から実践的な使い方、他ツールとの連携方法までを実際に使いながら徹底解説します。

目次

4. 「第二の脳」を育てるPKM(個人知識管理)ツールとしての実力

【スマホ版】Obsidianアプリの導入方法(iOS / Android)

Obsidianの見た目を整える:テーマとCSSカスタマイズ

Obsidianの便利な使い方:「Cursor・GitHubの連携術」

Obsidianとは

Obsidian(オブシディアン)とは、Markdown形式でノートを記録・整理できるローカル保存型のナレッジ管理ツールです。

ユーザーは自由にノートを作成し、相互リンクを用いて自分だけの知識ネットワーク(いわゆる“第二の脳”)を構築できます。

EvernoteやNotionなどのクラウド型ノートアプリと異なり、データはすべてローカルに保存されるため、セキュリティ面やカスタマイズ性の高さにおいて多くの支持を集めています。

Obsidianは個人の学習・研究用途はもちろん、情報の体系化や業務知識のドキュメント化など、ビジネス現場でも活用されています。

「自由に書いて、自由につなげる」──その柔軟性と拡張性が、Obsidianの最大の特徴です。

Obsidianの主な特徴とできること

Obsidianが注目される理由は、その機能の組み合わせにあります。ここでは、Obsidianの核となる特徴と、それらがどのように「第二の脳」としての知識管理を支えているかを解説します。

1. ローカル保存とMarkdownベースの柔軟な記述環境

Obsidian最大の特徴は、「ローカル保存型」であり、「Markdown記法」に完全対応している点です。

-

ローカル保存

すべてのノートはユーザーのPC内に直接保存され、クラウドに依存しません。これにより、インターネット接続が不要な環境でも利用でき、情報のプライバシーと長期的な保管性を確保できます。 -

Markdownベース

「#」や「*」といったシンプルな記法で文章を構造化できます。保存形式は.mdファイルで、他のエディタでも編集可能な高い可搬性を誇ります。ベンダーロックインを避けられるという点でも評価されています。

2. 双方向リンクとグラフビューによる知識のネットワーク化

Obsidianが「第二の脳」と称される理由のひとつが、ノート同士を動的につなげる機能です。

-

双方向リンク(バックリンク)

ノート内に「[[ノート名]]」と入力することで簡単に他ノートとリンクできます。リンク先には「どこから参照されているか」も表示され、関連情報が自動で浮き上がります。 -

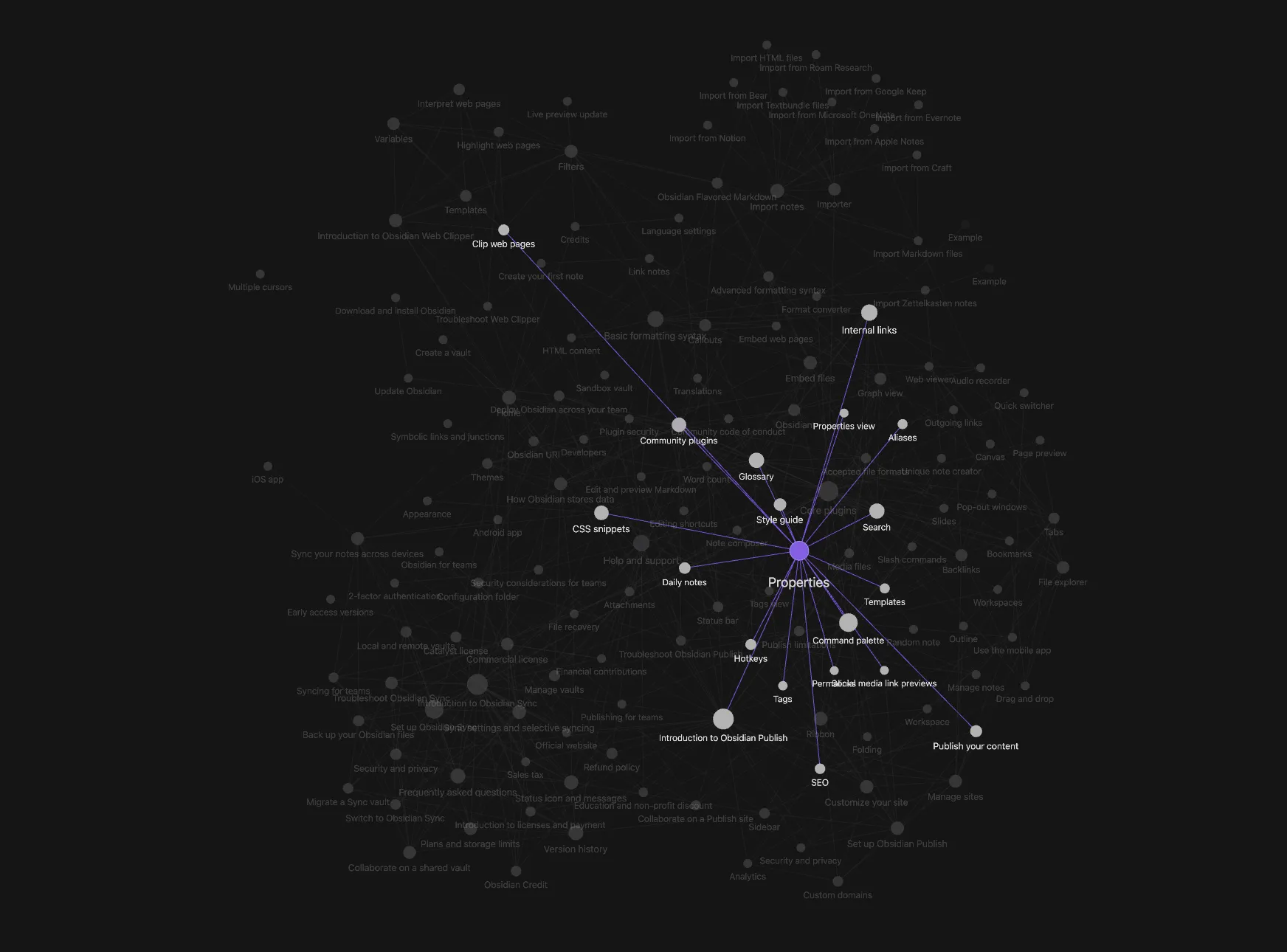

グラフビュー

ノート間のリンク構造をネットワーク図として可視化でき、情報のハブや孤立ノートがひと目で把握できます。知識の全体像を俯瞰し、文脈やつながりを意識した情報整理が可能です。

3. テーマとプラグインによる圧倒的なカスタマイズ性

Obsidianは、見た目も機能も、ユーザーの好みに応じて自在に拡張できます。

-

テーマ

コミュニティ製のテーマを適用することで、UIの配色・フォント・レイアウトを自由に変更できます。執筆に集中できるミニマルデザインや、高情報密度のレイアウトなども選択可能です。 -

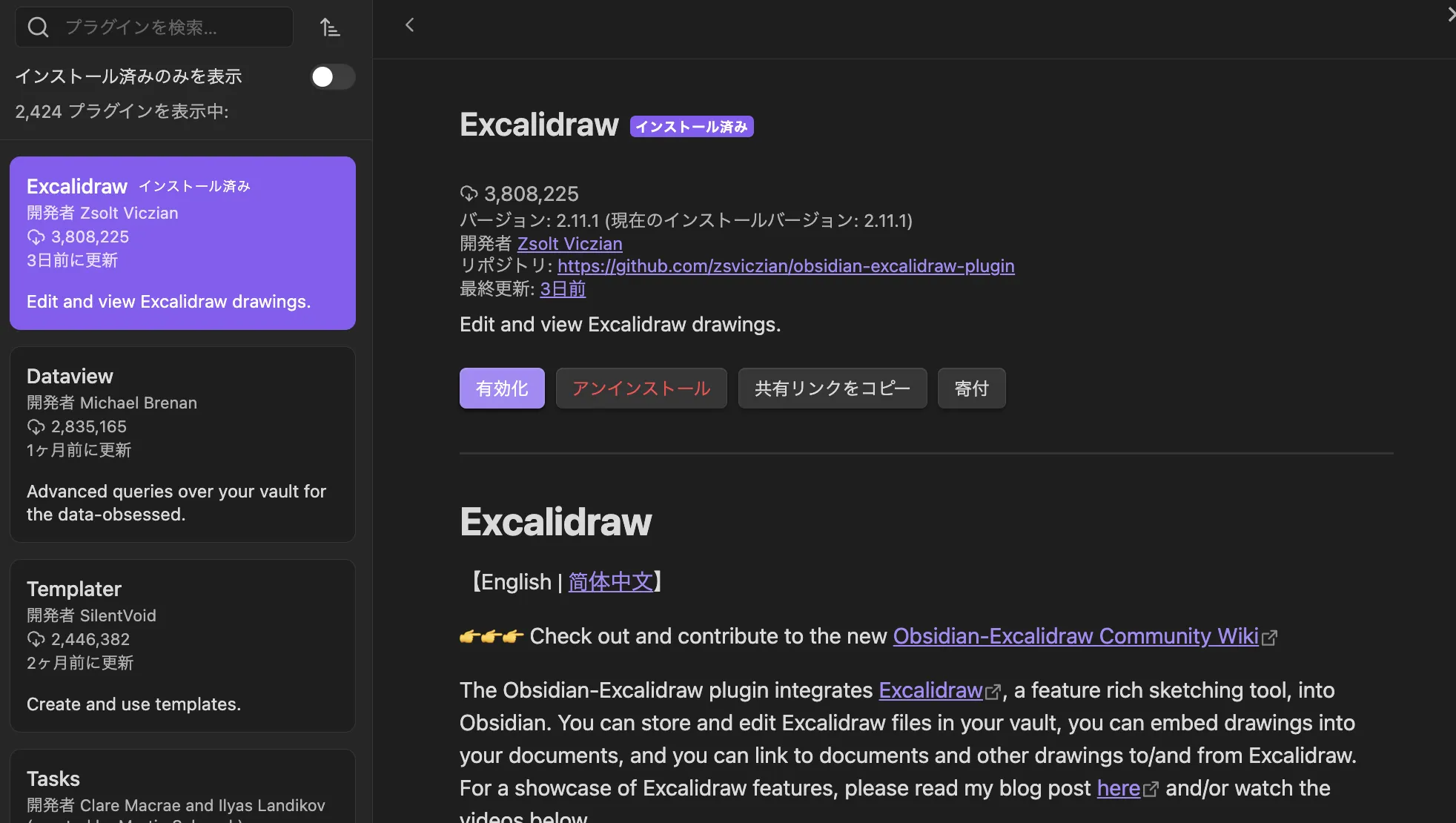

プラグイン

2,400種類を超える公式・非公式プラグインにより、カレンダー、タスク管理、カンバン表示、AI連携(Cursorなど)といった機能を追加できます。CSSの知識があれば、外観もさらに細かく調整できます。

4. 「第二の脳」を育てるPKM(個人知識管理)ツールとしての実力

Obsidianは、単なるノートアプリではなく、**PKM(Personal Knowledge Management:個人知識管理)**を実践するための基盤です。

私たちの脳は膨大な情報を一度に処理しきれません。Obsidianを「外部の脳」として使えば、読書メモや思考の記録、タスクやプロジェクトの知識をリンクしながら体系化できます。情報を構造化し、過去と現在の学びをつなげることで、より深い洞察や創造が可能になります。

このようにObsidianは、記述・保存・視覚化・拡張の各要素が高いレベルで統合された、極めて柔軟かつ強力なナレッジ管理ツールです。

ObsidianとNotion・Evernoteの比較

ノートアプリを選ぶ際、ObsidianはNotionやEvernoteとしばしば比較されます。

それぞれのツールは設計思想や得意分野、データ管理方式に明確な違いがあり、利用目的や環境に応じて適切な選択が求められます。ここでは、代表的な2サービスとの比較を通して、Obsidianの位置づけを明らかにします。

| 比較項目 | Obsidian | Notion | Evernote |

|---|---|---|---|

| データ保存先 | ローカル(ユーザーのPC内) | クラウド(Notionのサーバー) | クラウド(Evernoteのサーバー)+一部ローカルキャッシュ |

| 設計思想 | 個人の知識ネットワーク構築、第二の脳 | オールインワンのワークスペース、チームコラボレーション | すべてを記憶する、デジタルキャビネット |

| 中心機能 | Markdown、双方向リンク、グラフビュー | データベース、ブロック構造、ビュー切替(カンバン、カレンダーなど) | ノートブック、Webクリップ、リッチテキスト、OCR |

| オフライン対応 | 完全対応 | 制限付き(基本はオンライン前提) | 有料プランで対応(一部制限あり) |

| カスタマイズ性 | 非常に高い(プラグイン、CSSスニペットなど) | 高い(テンプレート・構造の自由度) | 低い(基本的な外観・構成のみ) |

| 共同編集・共有 | 不向き(個人利用が前提) | 得意(リアルタイム編集・コメント・ページ共有) | 一部可能(共有リンク・スペース機能) |

| 保存フォーマット | Markdown(プレーンテキスト) | 独自フォーマット(エクスポート可能) | 独自フォーマット(ENEX形式でのエクスポート可) |

| 検索機能 | 高速なテキスト検索、タグ検索 | ページ内検索、フィルター、データベース検索 | テキスト+OCR(画像内文字も検索可能) |

| 学習コスト | 中〜高(プラグイン・構造理解が必要) | 中〜高(多機能だがUIは直感的) | 低〜中(誰でも使えるが構造化は限定的) |

| ポータビリティ | 高い(ローカルMarkdownで他ツールに移行しやすい) | 低め(エクスポート可能だが構造の再現は難しい) | 中程度(ENEX形式での移行は可能) |

| 主な用途 | 個人知識管理(PKM)、Zettelkasten、執筆、研究 | チームのドキュメント共有、プロジェクト管理、情報Wiki | アイデアメモ、Webクリップ、ドキュメント収集 |

| 向いているユーザー | 自分専用の知識ベースを構築したい人、オフライン・Markdown派 | チームで情報を共有したい人、多機能を1つで完結させたい人 | 外部情報の収集・保管を重視する人、検索とOCRを重視する人 |

このように、Obsidianは「思考・知識を深く整理したい個人」向け、Notionは「チーム運用やデータベース管理」、Evernoteは「情報収集・検索」に強みを持つツールです。

【関連記事】

NotionAIとは?何ができる?使い方や料金、無料枠について徹底解説!

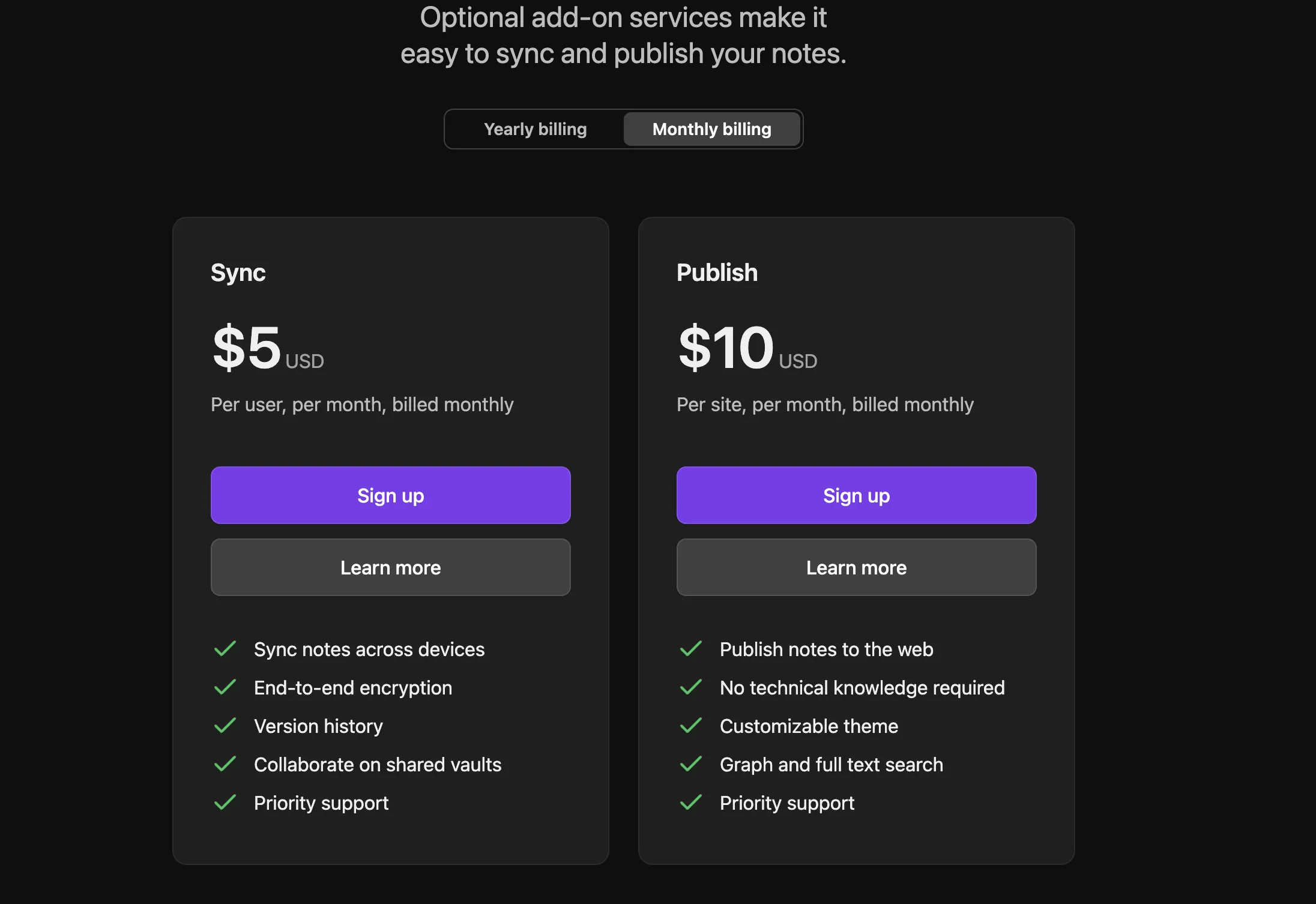

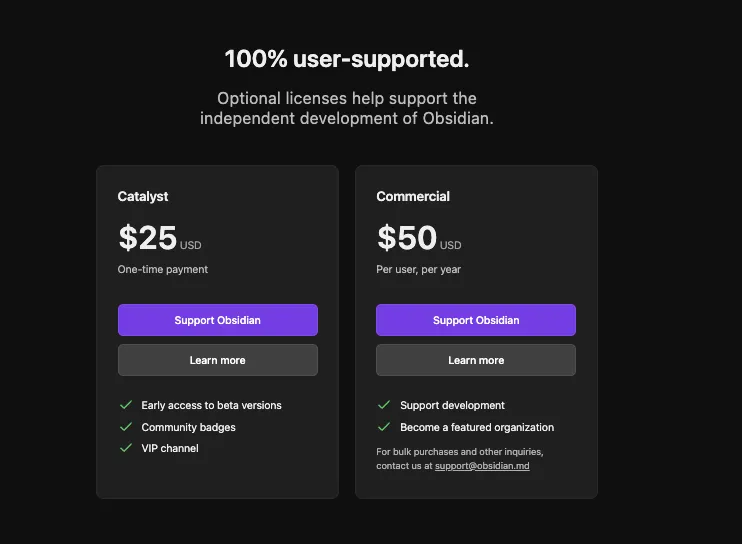

Obsidianの料金

Obsidianは基本的に無料で利用可能ですが、商用利用や一部の高度な機能を使いたい場合には、有料プランやアドオンサービスの導入が必要です。

料金プラン1

料金プラン2

無料プラン

個人用途であれば、Obsidianはほとんどの機能を無料で利用可能です。以下は「Personal」プランに含まれる主な機能です。

- Markdownベースのノート作成・編集機能

- 双方向リンクとバックリンク

- グラフビューによるノート構造の可視化

- コアプラグイン(検索、テンプレート、タグなど)

- 2,400種類以上のコミュニティプラグイン

- テーマ変更やCSSによるカスタマイズ

- 複数のVault(保管庫)作成による情報の分離管理

これらの機能により、日々のメモ、学習記録、読書ノート、業務メモなど、あらゆる用途に対応できます。

初めてObsidianを使う場合は、この無料プランで十分な機能を体験できます。

有料プラン

Obsidianは、基本機能の多くを無料で提供しながら、目的に応じたオプション型の有料サービスを選択できる柔軟な料金体系が特徴です。以下に、各プランの内容を整理しました。

| プラン名 | 料金(2025年5月時点) | 主な用途 | 主な内容・特典 |

|---|---|---|---|

| Catalyst | 一度限りの支払い:$25 / $50 / $100(任意) | 開発支援・コミュニティ参加 | - Insiderビルドへの早期アクセス - コミュニティバッジ付与 - 開発支援の寄付的性格(機能に差異なし) |

| Commercial | 年額 $50 / ユーザー | チーム・企業での業務利用 | - 商用ライセンス(2名以上での利用が前提) - 優先サポート |

| Obsidian Sync | 月額 $4(年払い)または $5(月払い) | 複数デバイスでの同期利用 | - エンドツーエンド暗号化 - バージョン履歴保存(1ヶ月) - 保管庫数:1 / ストレージ:1GB |

| Obsidian Sync Plus | 月額 $8(年払い)または $10(月払い) | 同期+容量・履歴を拡張したい場合 | - 保管庫数:10 / ストレージ:10GB / 履歴保存:12ヶ月 |

| Obsidian Publish | 月額 $8(年払い)または $10(月払い) | ノートをWebで公開したいユーザー向け | - ノートのWeb公開 - 独自ドメイン対応 - パスワード保護・全文検索・Google Analytics連携対応 |

注意点・補足

- Catalystプランは開発支援が目的の寄付型プランであり、機能面の差異はありません。

- Commercialプランは、2名以上でObsidianを業務利用する際に必要です(1人の個人事業主はPersonalプランで可)。

- 有料アドオン(Sync / Publish)は、必要に応じてPersonal・Commercial両方のプランに追加可能です。

このように、Obsidianは用途や規模に応じて必要な機能を選択的に追加できる柔軟な料金体系が特長です。必要な機能だけを選んで無駄なく使えるため、コストパフォーマンスにも優れています。

Obsidianの始め方・使い方

Obsidianは、導入が非常に簡単なノートアプリです。

ここでは、Windows/Mac/LinuxなどのPC環境およびiOS/Androidモバイルへのインストール方法、初期設定、保管庫(Vault)の作成、日本語化の手順まで、順を追って丁寧に解説します。

【PC版】Obsidianのダウンロードとインストール手順

- 公式サイトにアクセス

Obsidian公式サイト にアクセスし、使用中のOS(Windows/macOS/Linux)に対応するインストーラーをダウンロードします。

Obsidian公式サイト

-

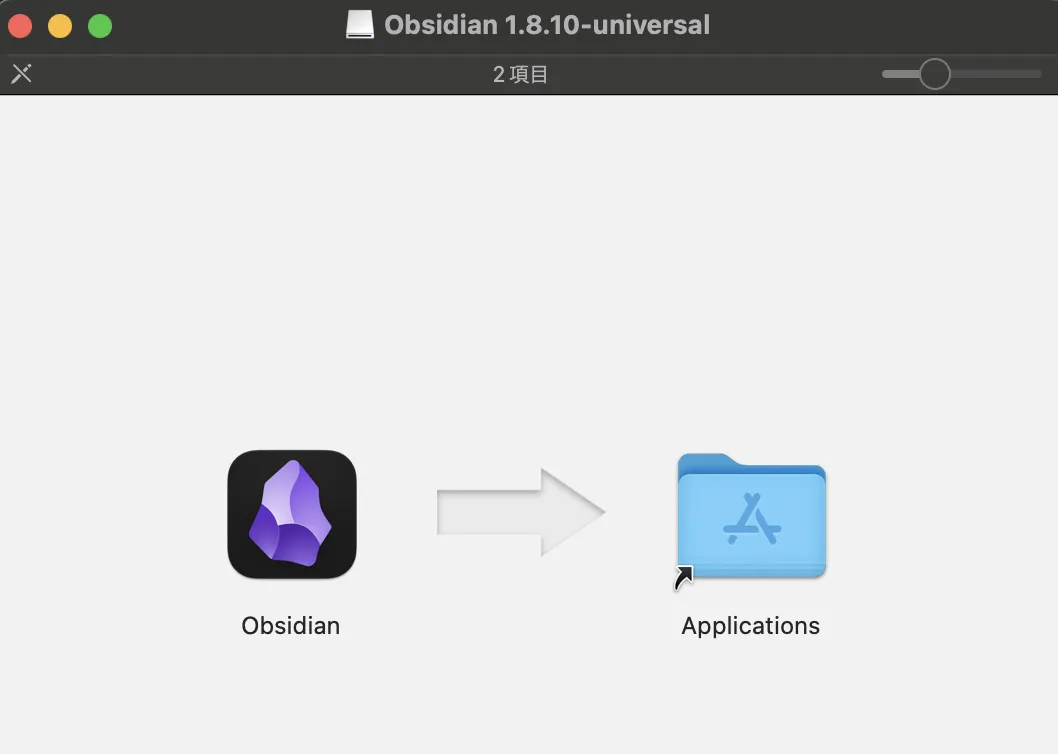

インストーラーを実行

- Windowsの場合:ダウンロードした 「.exe」ファイルを実行

- Macの場合:「.dmg」 ファイルを開いてアプリを「Applications」フォルダにドラッグ

実際のインストール

-

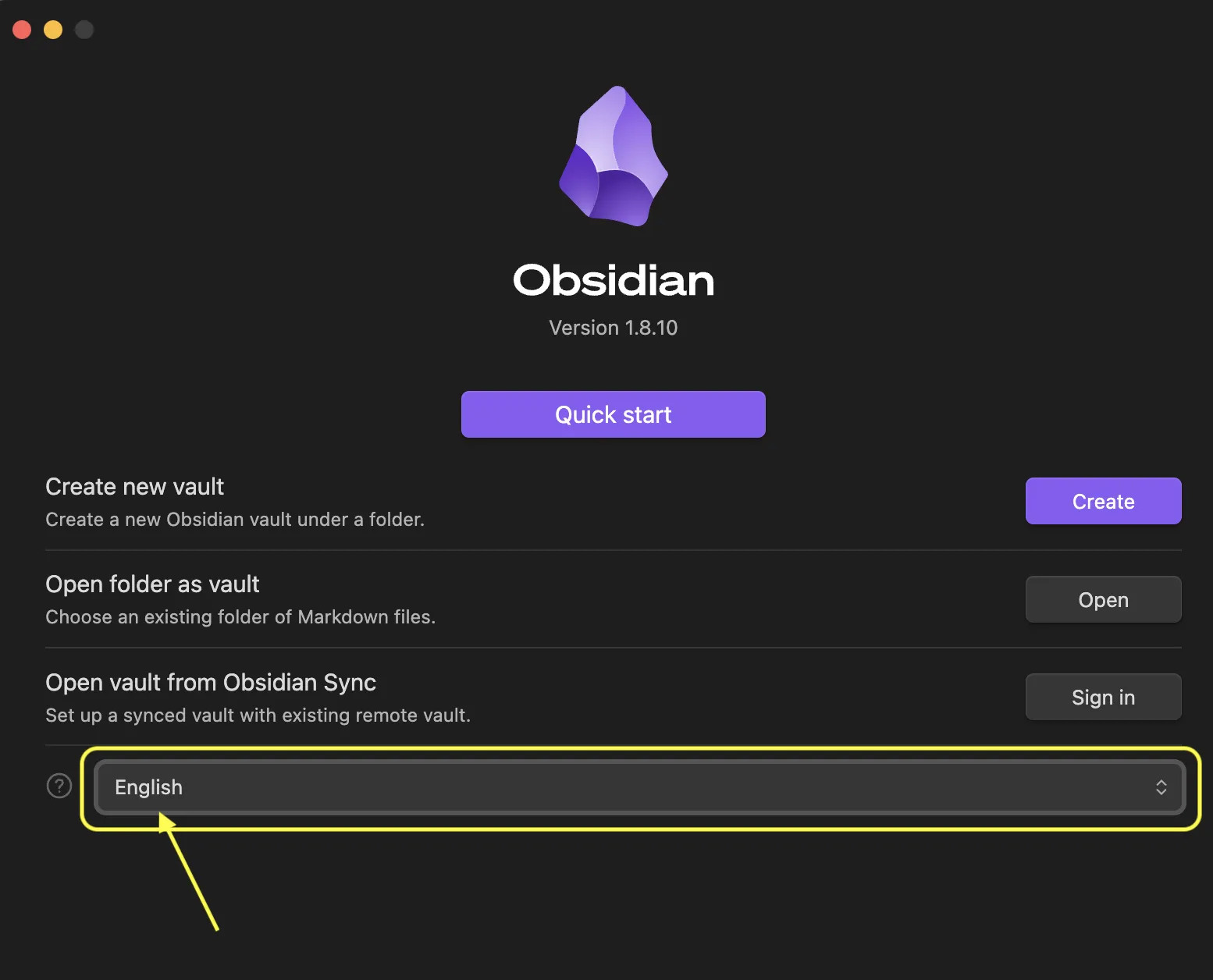

Obsidianを起動

初回起動時に、「新しい保管庫を作成」または「既存の保管庫を開く」かを選ぶ画面が表示されます。

日本語設定

あとでも設定できますが、この画面で言語の設定もできるのでここで設定しておくとスムーズです。

日本語設定後

【スマホ版】Obsidianアプリの導入方法(iOS / Android)

-

アプリストアからインストール

- iOS:App Storeで「Obsidian」を検索してインストール

- Android:Google Playで「Obsidian」を検索してインストール

-

アプリを起動し、保管庫を作成または開く

初回起動時、PCと同様に保管庫の作成や同期設定を選択できます。

Obsidian Syncを使えば、PCとスマートフォンで同じノートを利用可能です。

保管庫(Vault)の作成と初期設定

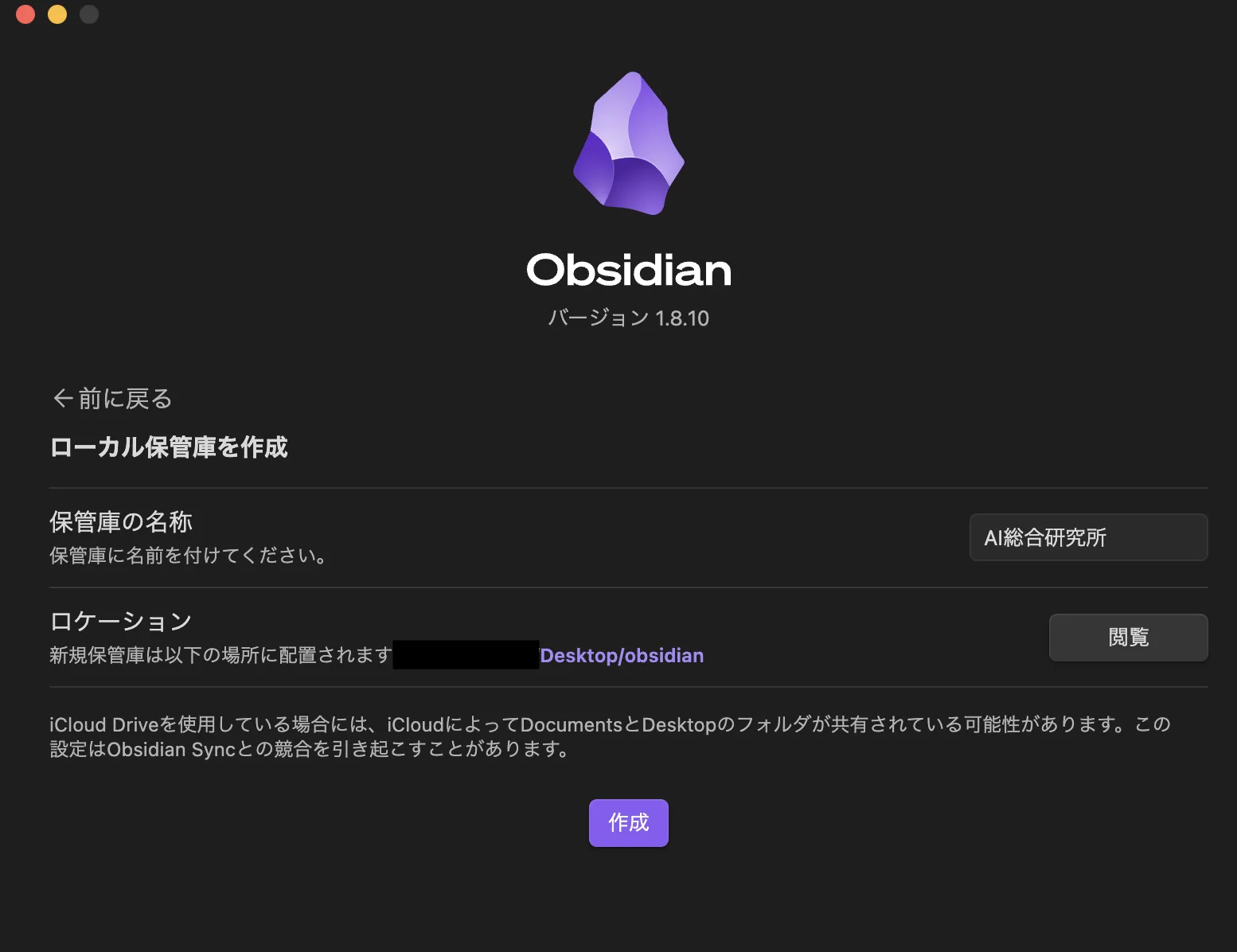

- 保管庫の作成

- 「新しい保管庫を作成」を選択

- 保管庫の名前と保存場所を指定(例:「MyNotes」をドキュメント内に作成)

保管庫の作成画面

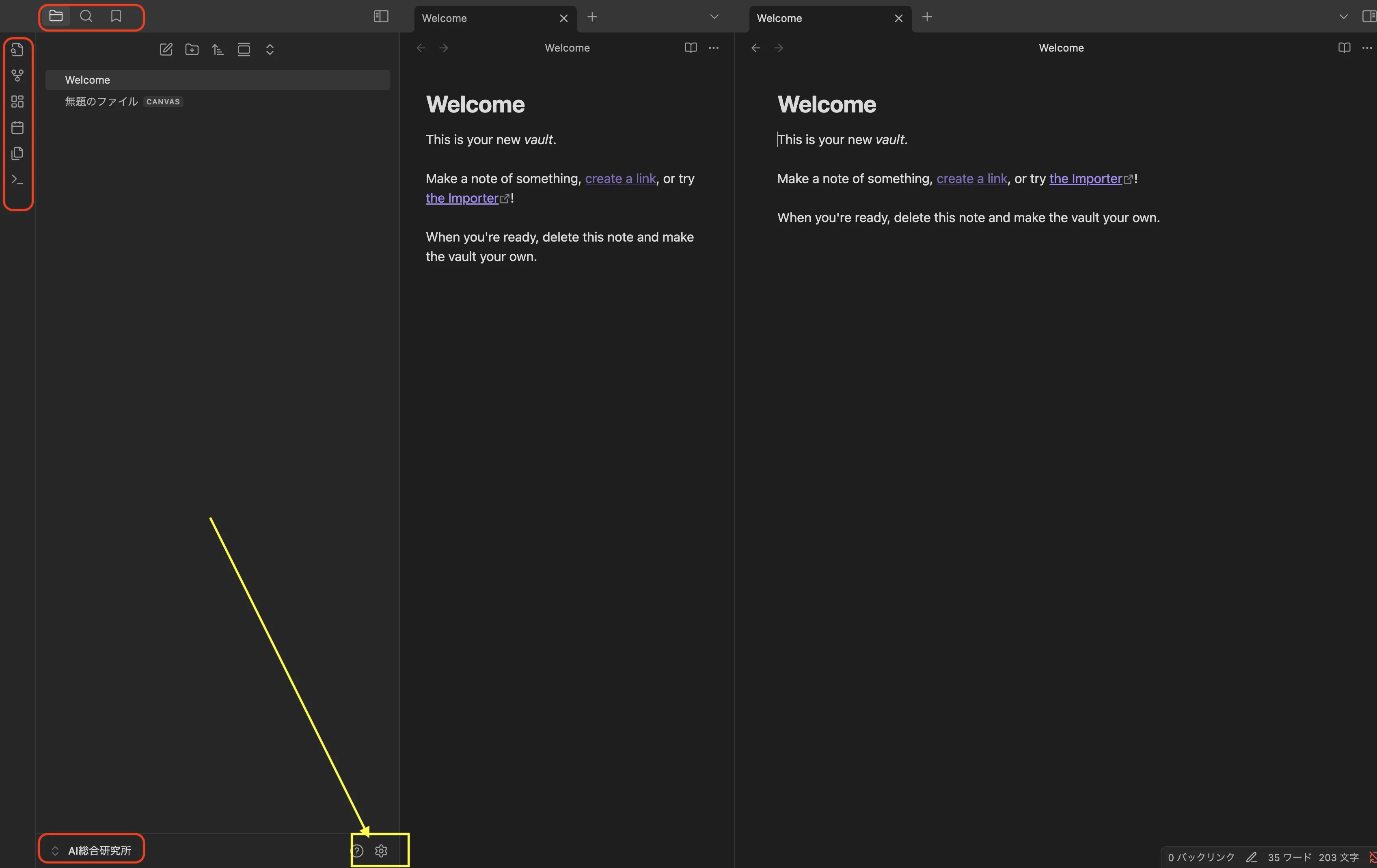

- 基本設定(初期設定でやっておくと便利な項目)

-

設定画面は左下の歯車アイコンから開けます。

-

主な設定例:

- エディタ設定:「行の長さの制限」や「ライブプレビュー」など

- ファイルとリンク:「ノートの保存場所」「内部リンクの形式」

- 外観:「ライト/ダークテーマの切り替え」「フォントサイズ」

-

初回起動画面

Obsidianの日本語化手順

- 左下の歯車アイコンから「設定」を開く

- サイドメニューの「About(バージョン情報)」を選択

- 「Language」から「日本語」を選択し、必要に応じてアプリを再起動

設定の次にやるべきこと:ノートの作成とリンク活用

Obsidianを立ち上げ、保管庫ができたらすぐにノートを作成できます。

次は以下の操作をマスターしましょう。

- ノートの新規作成とMarkdownによる記述

[[ノート名]]によるノート間リンク- グラフビューの活用

- プラグインの導入(カレンダーやタスク管理など)

これらの説明の以下に行なっていきます!気になるところをチェックしてください。

Markdown記法の基本と便利なショートカット

Obsidianでのノート記述はMarkdownで行います。ここでは、よく使われる基本的なMarkdown記法と、覚えておくと便利なショートカットを紹介します。

基本的なMarkdown記法:

| やりたいこと | Markdown記法 | 表示例 (イメージ) |

|---|---|---|

| 見出し1 | 「# 見出し1」 | 見出し1 (大) |

| 見出し2 | 「## 見出し2」 | 見出し2 (中) |

| 見出し3 | 「### 見出し3」 | 見出し3 (小) |

| 太字 | 「太字にしたいテキスト」 または 「太字」 | 太字にしたいテキスト |

| 斜体 (イタリック) | 「斜体にしたいテキスト」 または 「斜体」 | 斜体にしたいテキスト |

| 打ち消し線 | 「 |

|

| 順序なしリスト | 「- リストアイテム」 または 「* リストアイテム」 | ・リストアイテム |

| 順序付きリスト | 「1. リストアイテム」 | 1. リストアイテム |

| チェックボックス | 「- [ ] 未完了タスク」 「- [x] 完了タスク」 |

☐ 未完了タスク ☑ 完了タスク |

| 引用 | 「> 引用したい文章」 | > 引用したい文章 |

| 水平線 | 「---」 または 「***」 | (水平線) |

| リンク | 「表示テキスト」 | 表示テキスト |

| 画像 | 「 |

(画像が表示される) |

| コードブロック | (下記「コードブロックの書き方」参照) | (コードが整形される) |

| インラインコード | 「コード」(※これは表示例です。本文中では鉤括弧で表現します。) |

「コード」 |

Markdownで複数行のコードを記述する(コードブロック)場合は、通常3つのバッククォートで囲みますが、ここではその記号を使わない方法として、例えば以下のように記述し、Obsidian側(またはMarkdownパーサー)がインデントや文脈からコードブロックとして解釈することを期待します。

あるいは、特定のプラグインで代替記法がサポートされている場合もあります。

コードブロックの書き方(バッククォートを使わない表現の試み):

以下にコードを記述します:

(4つのスペースでインデント)

言語名(省略可)

コード行1

コード行2

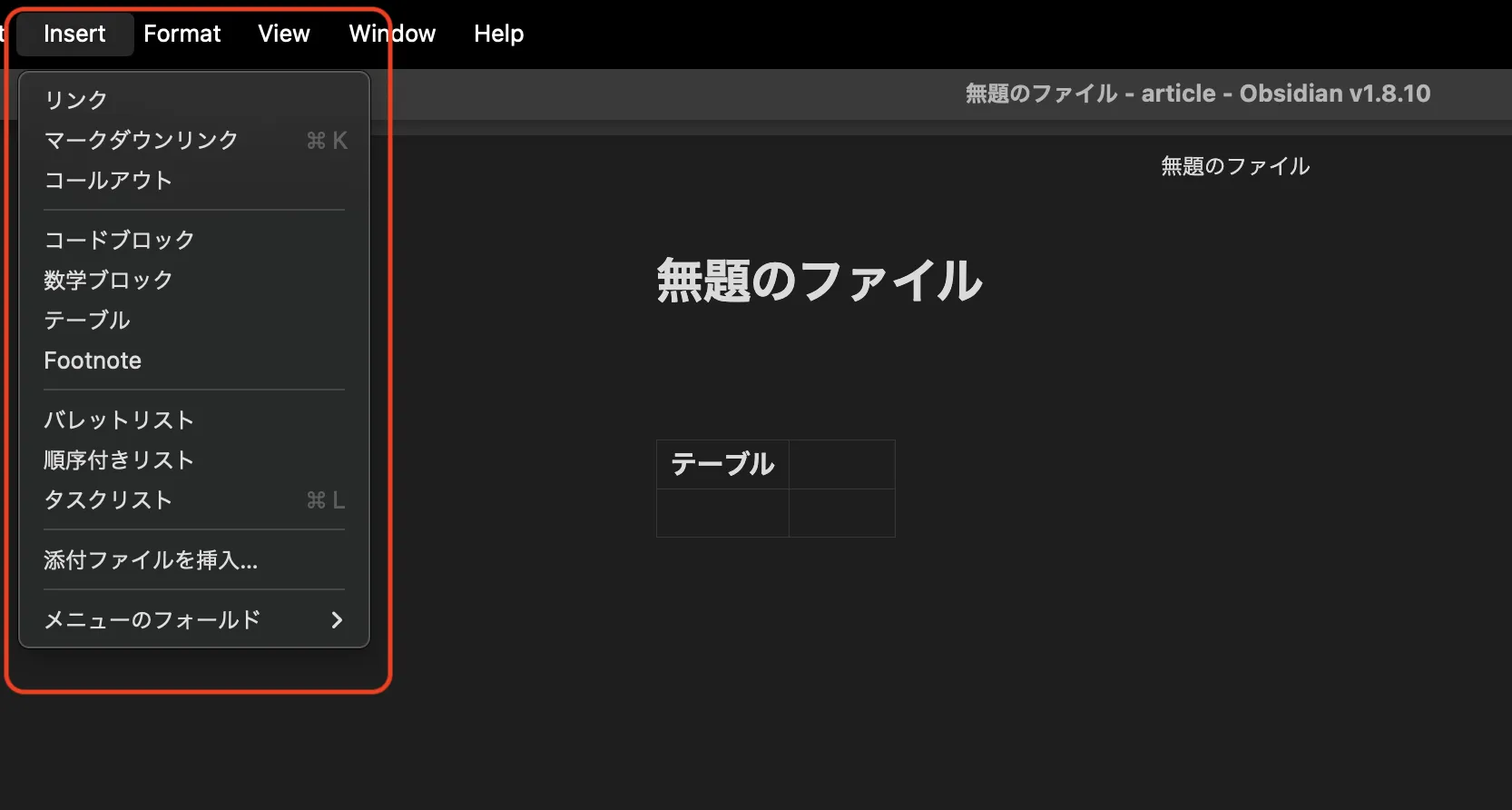

または、Insertクリックし、マークダウンの記法を省略することも可能です。

ChatGPTなどやCursor等のAIを利用して記法の記述を省略することもおすすめです。】

Insertクリック

【関連記事】

ChatGPTにMarkdown形式で出力してもらう方法を解説!

便利なショートカット (デフォルト):

- 「Ctrl/Cmd + B」: 太字

- 「Ctrl/Cmd + I」: 斜体

- 「Ctrl/Cmd + K」: リンク挿入

- 「Ctrl/Cmd + Enter」: チェックボックスの切り替え (カーソル行がリストアイテムの場合)

- 「Ctrl/Cmd + Shift + C」: チェックリストアイテムに変換

- 「Tab」 / 「Shift + Tab」: リストのインデント/アウトデント

これらの記法やショートカットを使いこなすことで、思考を妨げることなくスピーディーにノートを作成・編集できるようになります。ObsidianにはMarkdownのプレビュー機能もあるため、実際の表示を確認しながら記述できます。

Obsidianのリンク可視化機能

Obsidianの真価は、ノート間のつながりを構築・視覚化する高度な機能にあります。ここでは、双方向リンク(バックリンク)、グラフビュー、埋め込みといった代表的な機能の使い方と活用例を実践形式で紹介します。

双方向リンク

1. 双方向リンク(バックリンク)の作成と活用方法

Obsidianでは、ノート同士を簡単にリンクし、相互参照を可能にする**双方向リンク(Wikiリンク)**を活用できます。

■ リンクの作成手順

-

[[ノート名]]と記述するだけでリンクが生成されます。候補も自動表示されるため、クリックで補完できます。- 例:

[[会議の議事録]]

- 例:

存在しないノート名をリンクすると、新規ノートとして作成されます。

■ エイリアス(別名リンク)の記述方法

[[実際のノート名|表示させたい名前]]という形式で、任意の表示テキストを指定できます。

例:[[プロジェクトXの概要|PJT Xについて]]

■ バックリンクの確認方法

- ノートの右サイドバーにある「バックリンク」パネルで、そのノートにリンクしている他のノートが一覧表示されます。

- 「未リンクの参照」も表示可能で、まだリンクされていないが関連しそうなノートの発見にも役立ちます。

■ 活用例

- 情報のネットワーク化(Zettelkastenメソッド)

- 関連知識の文脈把握

- 発想支援とアイデア連想

- 関連性の自動抽出による情報探索性の向上

2. グラフビューでノートの繋がりを可視化する

Obsidianのグラフビューは、ノート間のリンク構造を可視化する強力な機能です。

■ グラフビューの開き方

- 左サイドバーの「グラフビュー」アイコンをクリック

- またはコマンドパレット(

Ctrl/Cmd + P)で「グローバルグラフを開く」を選択

■ 表示内容の概要

- ノード(点):各ノート

- エッジ(線):ノート間のリンク関係

- ローカルグラフ:現在開いているノートに関連するノートだけを表示

■ 活用ポイント

- 情報の構造的把握(ハブ・孤立ノートの特定)

- 発見的探索(未リンクノートや新たな関連性の発見)

- 思考の整理・概念マップ化

- 表示のカスタマイズ(タグ・フォルダ単位のフィルター、色分け・距離調整)

3. ファイルや画像、ノートの埋め込み方法

Obsidianでは、画像や各種ファイル、さらには他のノート自体も、現在のノートに埋め込むことが可能です。

■ 画像の埋め込み

-

Markdown記法:

※画像をドラッグ&ドロップすると自動でパスが挿入されます。 -

サイズ指定(簡易)例:

![[cat.png|100]](幅100px) -

高度なサイズ調整:CSSスニペットやImage Toolkitなどのプラグインを利用

■ その他のファイルの埋め込み

| 種類 | 記述例 | 説明 |

|---|---|---|

![[資料.pdf]] |

ノート内にPDFビューアが表示される | |

| 音声 | ![[録音.mp3]] |

音声プレイヤーが表示される |

| 動画 | ![[説明動画.mp4]] |

動画プレイヤーが表示される |

| 他ノート | ![[別のノート名]] |

該当ノートの内容全体を現在のノートに埋め込み |

| ノートの一部 | ![[ノート名#セクション名]] |

特定のセクションのみを埋め込み可能 |

自在に組み合わされるObsidian

Obsidianのおすすめプラグインとカスタマイズ

Obsidianはそのままでも高機能ですが、プラグインやテーマを活用することで、用途や好みに応じた強力なツールへと進化します。

ここでは、多くのユーザーに支持されている定番のコミュニティプラグインや、見た目・操作性を自分好みに整えるカスタマイズ方法をご紹介します。

導入すべき定番プラグイン7選

Obsidianのコミュニティプラグインは2,400種類以上存在しますが、その中でも初心者にもおすすめしやすく、効果の高い人気プラグインを以下に紹介します。

| プラグイン名 | 概要と活用ポイント |

|---|---|

| Calendar | デイリーノートをカレンダー形式で表示。日付ベースのメモ習慣をサポート。 |

| Kanban | ノート内でカンバンボードを作成。タスクやプロジェクトの視覚的管理に最適。 |

| Dataview | ノートのメタデータをクエリで抽出し、一覧や表に自動表示。知識の再利用に強力。 |

| Tasks | Markdownタスクを強化し、締切や優先度付きで管理。リスト表示や検索も可能。 |

| Templater | 動的テンプレートを作成。日付や関数を埋め込んだノート自動生成に便利。 |

| Recent Files | 最近開いたノートを一覧表示。頻繁に使うノートへの素早いアクセスを実現。 |

| Advanced Tables | Markdown表の編集をサポート。セルの移動や行列追加が直感的に可能。 |

導入方法:

「設定」→「コミュニティプラグイン」→「ブラウズ」で目的のプラグインを検索してインストールします。初回は「安全モード」をオフにする必要があります。

実際のインストール画面

Obsidianの見た目を整える:テーマとCSSカスタマイズ

■ テーマの変更

- 「設定」→「外観」→「コミュニティテーマ」で豊富なデザインから好みのテーマを選択可能

- ミニマル、ダークモード、高情報密度タイプなど、用途に合わせて選べます

■ CSSスニペットでの微調整

- 独自のスタイル(フォントサイズ、行間、色など)を設定可能

- 「設定」→「外観」→「CSSスニペット」で

.cssファイルを追加し、有効化

Obsidianの魅力は、ユーザーの使い方に合わせて**“自分専用の執筆・思考環境”**を構築できる点にあります。

まずは必要最低限のプラグインから導入し、使いながら徐々に自分に合った拡張を加えていくことで、無理なく快適な運用が実現します。

またobsidianはAIと連携することでより柔軟な使い方が可能になります。

Obsidianの便利な使い方:「Cursor・GitHubの連携術」

ここまでで、Obsidianの使い方が理解してきたのではないでしょうか?

そうなるとAIで生成したいやワークフローを管理したい要望が出るかと思います。

ここでは、そのようなワークフローを組む構成をお伝えしていきます。

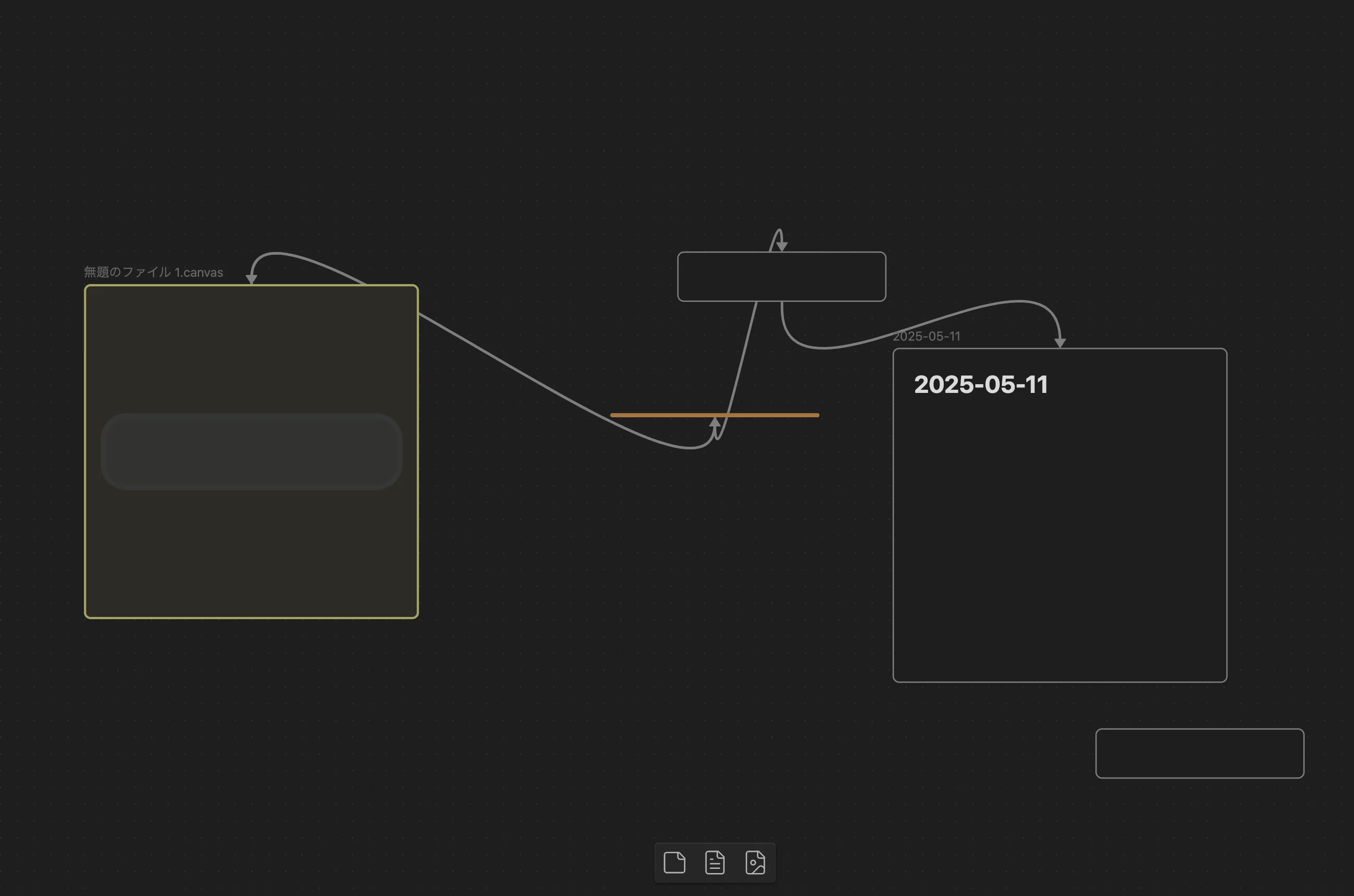

Obsidianはローカルでの知識構造化に優れ、CursorはAIによる補完・文章生成が可能な開発者向けエディタ、そしてGitHubはバージョン管理と共有に最適なクラウドサービスです。

この3つを連携させることで、“書く・考える・育てる”すべてを1つの環境で実現する知的生産の基盤が構築できます。

各ツールの役割と特長

| ツール | 役割 | 主な特長 |

|---|---|---|

| Obsidian | 知識を蓄積し、ネットワークとして構造化 | Markdown対応、ローカル保存、双方向リンク、グラフビュー対応 |

| Cursor | AI補完や要約・リライトなどの支援 | LLM統合、ノート内容を編集・生成、Vault直接読み込み対応 |

| GitHub | ノートの管理とチーム共有・バックアップ | バージョン履歴管理、Markdownに強い、共同編集にも対応 |

使い方のイメージ

1. Obsidianでノートを構築

- Markdownで日々の知識を記録・整理

- 双方向リンクやタグを用いてネットワーク化

- ノート群(Vault)を1つのフォルダで管理

2. CursorでノートをAI編集

-

VaultフォルダをそのままCursorで開く

-

以下のような操作がAIで可能:

- 「このノートを要約して」

- 「この議事録をプレゼン資料用にリライトして」

- 「このトピックに関連する内容を他ノートから抽出して」

3. GitHubで管理・共有

- VaultをGitリポジトリとして初期化(

git init) - ノートの変更をコミット・プッシュ

- チーム共有、バックアップ、自動化に活用

ここまで構成しなくて良いという方はObsidianのプラグインでもAI活用が可能です!

| プラグイン名 | 機能概要 |

|---|---|

| Obsidian Git | ノートをGitと連携して自動でコミット・プッシュ |

| ChatGPT Plugin | ノート内容を選択して要約・翻訳・改善(OpenAI APIキーが必要) |

| Smart Connections | 関連性の高いノートをAIが自動提案。リンク構築を支援 |

| Text Generator | ノート上で文章生成やリライトを即時実行 |

設定手順① ObsidianでVaultを作成

- Obsidianを起動

- 「保管庫を作成」→ 任意のフォルダ名と保存場所を指定(例:

my-second-brain) - 通常通りノートを作成(Markdown形式で保存される)

✅ ポイント:Git設定はObsidianでは不要。ただのフォルダとして作っておくだけでOK。

手順② CursorでVaultを開く&Git設定

-

Cursorを起動

-

「Open Folder」で

my-second-brainフォルダを開く -

Terminalパネルを開き、以下を実行してGitリポジトリ化:

git init git remote add origin https://github.com/<your-username>/<repo>.git git add . git commit -m "Initial commit" git push -u origin main

🔁 以降は通常のGitフローで:

編集 → AI支援 → 保存 →

git commit→git push

手順③ AIでノート作成・編集(Cursor)

-

ノートを開き、AIチャットバーまたは

/askコマンドから操作 -

例:

・このノートを要約してください ・この議事録をブログ記事風に整えてください ・この内容に関連するトピックを3つ提案してください -

編集結果はリアルタイムでVault内のファイルに保存され、Obsidian側でも即座に反映されます。

この構成なら、ObsidianのVaultをそのままCursorで開くだけでAI支援とGit連携が使えるため、構築・運用が極めて簡単です。

「書く・考える・まとめる・共有する」すべてを、ひとつのフォルダで完結させたい方にとって、理想的なワークフローとなるでしょう。

Obsidianの使用例

Obsidianはその多機能性と柔軟性から、実に多様な活用が可能です。では実際にどのような活用ができるのでしょうか?

ここでは、Obsidianが実際にどのように使われているのか、具体的な活用事例をいくつか紹介します。これらの事例を参考に、あなた自身のObsidian活用法を見つけるヒントにしてください。

日々のメモやアイデアの記録(デイリーノート)

Obsidianの**「デイリーノート」**機能は、日々の出来事、タスク、ひらめいたアイデア、感じたことなどを手軽に記録するための強力な機能です。多くのユーザーがObsidian活用の入り口として、また中心的な機能として利用しています。

デイリーノートの活用法:

- ジャーナリング・日記: その日あった出来事や感情、考えたことを自由に書き留めます。過去のノートとリンクさせることで、自分の思考の変化や成長を追跡できます。

- タスク管理: その日のタスクリストを作成し、完了したらチェックを入れます。ObsidianのTasksプラグインと組み合わせることで、より高度なタスク管理も可能です。

- 習慣トラッカー: 達成したい習慣(運動、読書など)を記録し、継続をサポートします。

- 簡単なメモパッド: 電話のメモ、ちょっとした覚え書き、後で整理したい情報などを一時的に記録する場所として使えます。

- アイデアのキャプチャ: ふとした瞬間に思いついたアイデアをすぐにデイリーノートに書き留め、後で関連ノートとリンクさせたり、深掘りしたりします。

デイリーノートは、日付ごとに自動的にノートが作成(または開かれる)ため、整理の手間が少なく、日々の情報を一箇所に集約しやすいのが特徴です。テンプレート機能(コアプラグインまたはTemplaterプラグイン)を使えば、毎回同じフォーマット(例: 今日のタスク、今日の感謝、メモなど)でノートを開始でき、非常に効率的です。

学習ノートや研究データの管理

Obsidianは、学生や研究者、あるいは生涯学習に取り組む人々にとって、学習内容を整理し、理解を深めるための強力なツールとなります。

学習・研究における活用法:

- 講義ノートの作成: 講義内容をMarkdownで構造的に記録し、関連する資料や自分の考察をリンクさせます。数式(LaTeX形式)もサポートしているため、理系分野のノートにも対応できます。

- 文献管理とリーディングリスト: 読んだ論文や書籍の概要、引用、自分のコメントなどを記録します。Zoteroのような文献管理ツールと連携するプラグイン(例: 「Citations」)を使えば、参考文献リストの作成も容易です。

- 研究アイデアの整理と発展: 研究テーマに関する断片的なアイデアや実験結果、考察などを個別のノートに書き出し、それらをリンクで繋げていくことで、新たな視点や研究の方向性を見出す手助けとなります。グラフビューでアイデア間の関連性を視覚化することも有効です。

- 用語集の作成: 専門用語や重要な概念を個別のノートとして作成し、それらが登場する他のノートからリンクすることで、自分だけの用語集を構築できます。

- 論文執筆のサポート: 複数のノートを参照しながら論文の構成を練ったり、章ごとにノートを作成して執筆を進めたりすることができます。Pandocプラグインなどを使えば、MarkdownからWordやPDF形式へのエクスポートも可能です。

ローカル保存であるため、機密性の高い研究データも比較的安心して管理できます。双方向リンクによって知識が有機的に繋がるため、単なる情報の暗記ではなく、深い理解と思考の発展を促します。

読書メモと知識の体系化(Zettelkastenメソッドの実践)

Obsidianは、「Zettelkasten(ツェッテルカステン)メソッド」 という知識管理・知的生産の手法を実践するのに非常に適したツールとして知られています。Zettelkastenは、ドイツの社会学者ニクラス・ルーマンが考案したカードベースのメモ術で、個々のアイデアや情報を小さなノート(カード)に書き出し、それらを相互に参照・リンクさせることで、知識を体系化し、新たな洞察を生み出すことを目指します。

ObsidianでのZettelkastenの実践:

- 1ノート1アイデアの原則: 読書中に得た気づきや重要な概念、自分の考察などを、それぞれ独立した短いノートとして作成します。

- 自分の言葉で記述: コピペではなく、必ず自分の言葉で要約したり解釈したりして記述します。これにより理解が深まります。

- ノート間のリンク: 新しく作成したノートを、保管庫内の既存の関連ノートと 「[[ ]]」 を使って積極的にリンクさせます。このリンクが知識のネットワークを形成します。

- インデックスノートやハブノートの作成: 特定のテーマや概念に関する主要なノート(ハブノート)を作成し、そこから関連する個別のノートへリンクを張ることで、知識への入り口を作ります。

- タグの活用: 関連するキーワードをタグとして付与し、検索性を高めます。

Obsidianの双方向リンク機能、グラフビュー、高速な検索機能は、Zettelkastenメソッドをデジタル環境で効率的に行う上で大きな助けとなります。読書を通じて得た知識を単に蓄積するだけでなく、それらを自分の中で再構築し、新たなアイデアや著作物を生み出すための「思考のエンジン」として機能させることができます。

プロジェクト管理やタスク管理

Obsidianは、個人のプロジェクト管理やタスク管理にも活用できます。特に、情報収集やドキュメント作成が伴うプロジェクトにおいて、関連情報を一元管理しながらタスクを進めるのに便利です。

プロジェクト・タスク管理における活用法:

- プロジェクトノートの作成: 各プロジェクトごとに専用のノート(またはフォルダ)を作成し、プロジェクトの目標、関連資料、会議の議事録、アイデアメモなどを集約します。

- タスクリストの管理:

- Markdownのチェックボックス (「- [ ]」) を使ってタスクをリスト化します。

- Tasksプラグインを導入すれば、期日設定 (「📅 YYYY-MM-DD」)、優先度、繰り返しタスク、担当者割り当て(コメントで)などが可能になり、より本格的なタスク管理が行えます。特定のクエリでタスクを一覧表示するダッシュボードも作成できます。

- カンバンボードの活用:

- Kanbanプラグインを導入すると、ノート内で視覚的なカンバンボード(例: 未着手、進行中、完了)を作成できます。タスクやアイデアをカードとして扱い、ドラッグ&ドロップでステータスを管理できます。

- Dataviewプラグインによる進捗管理:

- プロジェクト関連のノートに特定のタグやメタデータ(例: 「status: in-progress」, 「deadline: 2024-12-31」)を付与し、Dataviewプラグインを使って進捗状況や期限切れタスクを一覧表示するダッシュボードを作成できます。

- デイリーノートとの連携: デイリーノートにその日のプロジェクト関連タスクを書き出し、プロジェクトノートへのリンクを張ることで、日々の作業とプロジェクト全体の進捗を結びつけます。

Obsidianは、TrelloやAsanaのような専用のプロジェクト管理ツールほどの高度なチームコラボレーション機能はありませんが、個人や少人数でのプロジェクトにおいて、情報管理とタスク管理を同じ環境で行いたい場合に非常に有効です。柔軟なリンク機能により、タスクと関連情報をシームレスに繋げられるのが強みです。

Obsidianのリンク機能を活用すれば、過去の記事や関連アイデアと簡単に結びつけられ、執筆内容に深みが増します。また、ローカル保存であるため、インターネット環境がない場所でも安心して執筆に没頭できるでしょう。

企業での活用例

DeNAではすでに活用が報告されています。

このように先進的なサービスを次々活用している企業は多く出てきています。

DeNAでの活用参考:DeNA公式youtube

AI導入でお悩みの方へ

まとめ

本記事では、Obsidianの基本機能から使い方、料金体系、他ツールとの比較、活用方法までを体系的に解説しました。

単なるノートアプリを超え、Obsidianはあなたの思考を整理し、知識をつなげ、新しい発見を促すための強力な“第二の脳”となり得るツールです。

【Obsidianの本質的な魅力】

- ローカル保存によるデータの完全な所有権とプライバシーの確保

- Markdownベースによる軽量かつ汎用的な記録スタイル

- 双方向リンクとグラフビューによる知識ネットワークの可視化

- プラグインとテーマを活用した柔軟なカスタマイズ・拡張性

- 無料から使い始められる導入のしやすさ

これらの要素が組み合わさることで、Obsidianは「記録する道具」から「考えるためのツール」へと昇華しています。

AI総合研究所では企業のAI活用をサポートしています。お気軽にご相談ください。